点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2025年,杭州的开年模式,称得上“火热”两个字。国产开源大模型DeepSeek、春晚上扭秧歌机器人,等等,让杭州的科技型企业走到了世界的聚光灯下,特别是其中有六家企业被称为“六小龙”。科技创新型企业扎堆儿出现,让一个问题也在很多人脑海中盘旋: “六小龙”是怎样炼成的?暴发背后是怎样的创新生态在支撑?

当记者来到“六小龙”之一的云深处科技,企业展厅里,不少客户和政府调研团正在排队等待参观。

杭州云深处科技市场品牌经理钱晓宇:我们基本上从节前到节后就是连轴转,每天大概有七八拨,上百号人来参观。门口的自动门最近因为访客太多,它关关停停都已经坏了。

让这家企业火爆出圈的流量密码,正是眼前这些能跑会跳的机器狗。

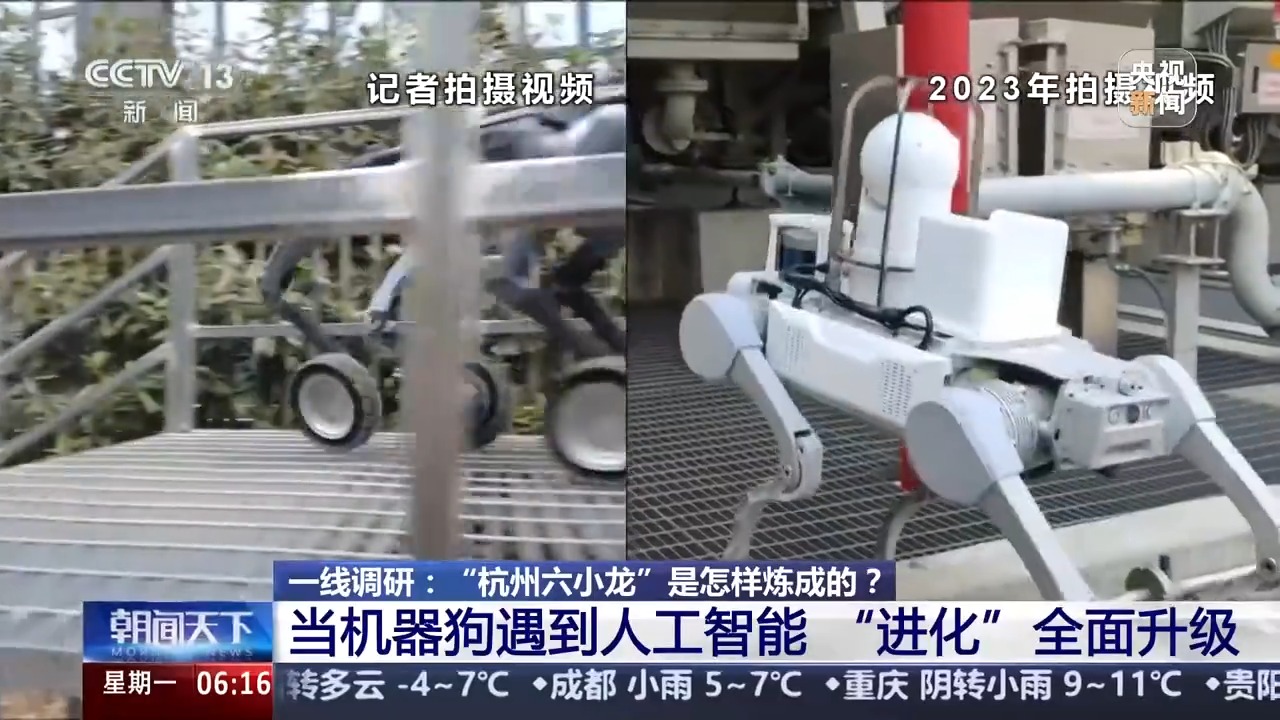

不仅50度的陡坡可以应对自如,就连80厘米的高台和多级阶梯也不在话下。

对比此前拍摄的视频,我们可以发现,2023年,这只机器狗的运动能力还是这样的:走路缓慢、步态也略显僵硬。如此短时间内,机器狗的核心技术究竟是如何突破的?

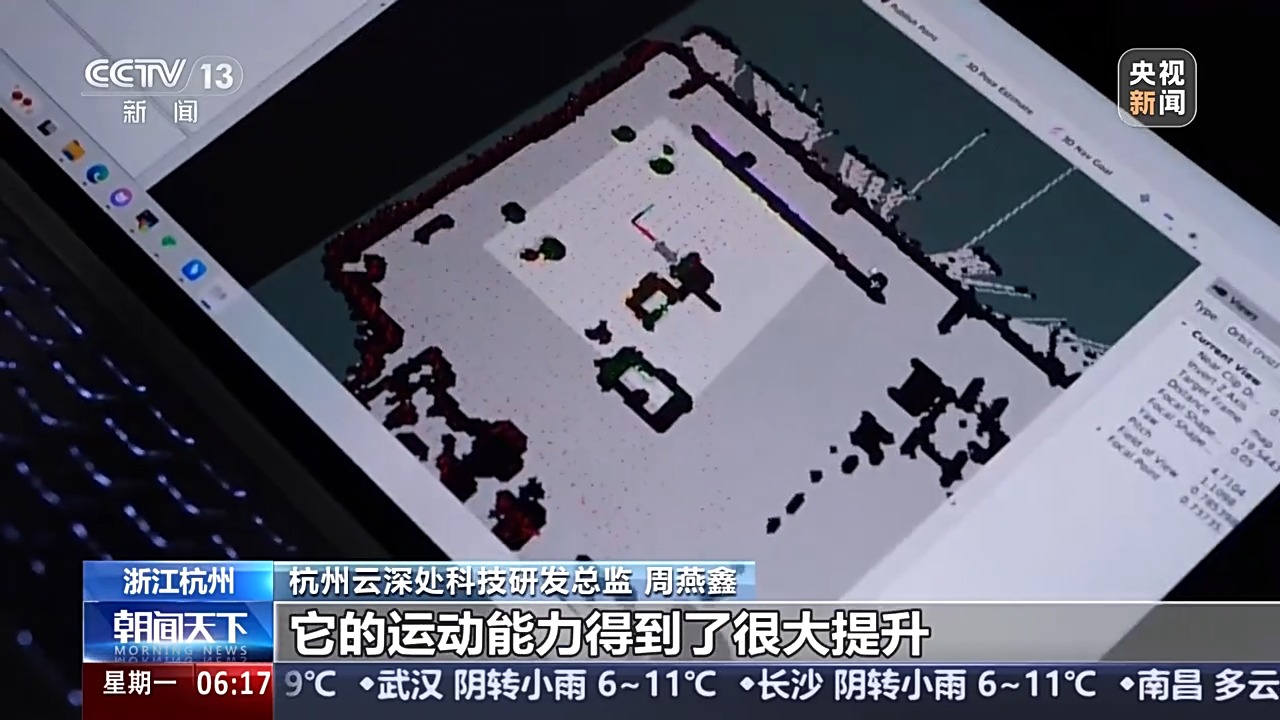

记者看到,这只24小时不停训练的机器狗,可以实时收集环境信息、行走轨迹、运动状态等数据,传输到系统上。通过最新的人工智能算法,技术人员不必再教给机器狗每个环境应该怎么走,而是让机器狗自主应对不同环境,学会自己走。

杭州云深处科技研发总监周燕鑫:我们现在更多是基于AI的、训练的、更先进的AI算法,相当于有自身的学习能力,不像以前是非常固定的,基于一个场景或一种步态。它的运动能力得到了很大提升,以前不能去的地方或者不好去的地方,现在都能从容应对,对我们项目的交付和订单量都是有很大的帮助。

从传统算法全面转向人工智能算法,去年云深处科技的这一重大转型,让它从全国40多万家智能机器人产业企业中脱颖而出,目前已在电站巡检、应急救援等400多个项目实现落地应用。

走访中记者发现,这次杭州科技型企业的集体暴发,一个共同的技术底座就是人工智能。这也让杭州这个“电商之都”正在向硬核科技创新城市加速迈进。目前,杭州人工智能企业数量超过560家,利润总额占浙江全省超七成,形成了涵盖“基础层-技术层-应用层”的完整产业链条,人工智能发展整体水平已居全国第一梯队。

创新密码:每赚1元钱9毛钱搞研发

这批快速崛起的杭州科技企业,不仅仅抓住了人工智能新机遇,也在各自的赛道中,把技术研发做到了极致。一家企业200多人,研发人员占了一半以上。而另一家企业更是每赚1元钱就把九毛钱用来搞研发,火爆出圈的创新密码到底是什么?

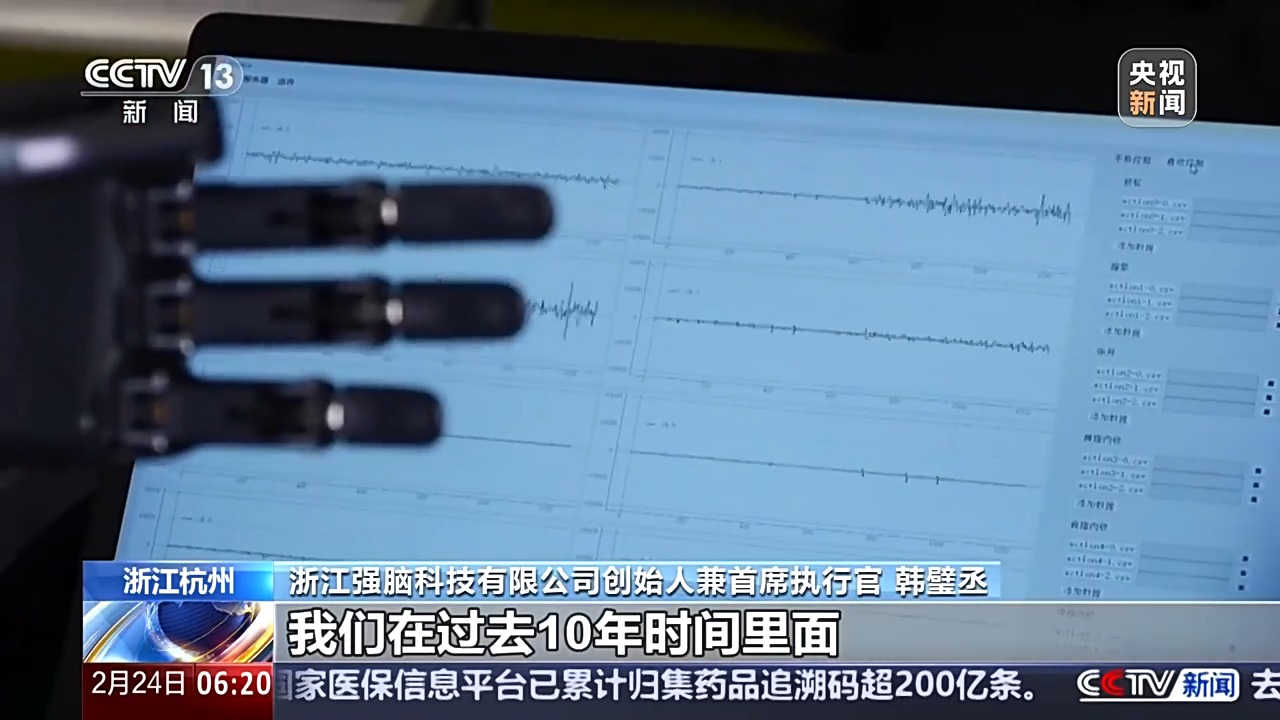

在强脑科技,这款仿生手是企业的明星产品。它的核心技术是肌电、神经电和脑电的数据采集以及数据解析。换句话说,就是用一个超级传感器去监测大脑深处的信号。

这个信号有多微弱?科研人员告诉记者,它蕴含的能量大概相当于一节五号电池的一百万分之一。而眼前的这款仿生手不仅可以精准捕捉到人体的脑电信号,还能破解它所传达的信息,精准地猜测动作意图。

眼下,这款能用意念控制的仿生手又迎来了更多升级版,能够感知温度和压力的智能仿生手等多款产品都将在今年迎来量产。企业负责人告诉记者,他们每隔几个月,就会根据用户的反馈和技术进步进行一次产品升级迭代,像眼前这样的产品设计手稿,更是多达上千张。

浙江强脑科技有限公司创始人兼首席执行官韩璧丞:在神经科学产品里面,我们是非常快速的。相当于把以前一个高高在上的科学仪器、一个神经科学产品拉到了日常生活中。

让记者没想到的是,支撑起这样快节奏产品迭代的企业,全部员工只有二百多人,但其中科研人员比例达一半以上,学科背景覆盖了从基础研究到工程应用的整个链条。

浙江强脑科技有限公司创始人兼首席执行官韩璧丞:我们在过去10年时间里基本只做一件事情,就是去解析大脑的神经信号。在过去的一段时间内算法得到了非常快速的升级,这些残疾人用户用意识控制假肢的控制度变得比以前又更加灵敏了70%以上。

不仅研发人员占比高,研发投入更是相当大手笔。在群核科技,记者看到企业研发出了一套“世界模拟器”,可以在电脑上1∶1还原出丰富的3D室内场景。依托这项技术,用户只需要上传一张平面户型图,10秒以内就可以生成3D户型图,一键匹配家装方案。而负责人告诉记者,他们从2017年起就保持在50%以上的研发投入,远高于其他软件公司20%的平均线。

群核科技联合创始人 首席技术官朱皓:最极端的研发投入可能是2020年,公司每收入1块钱,我们研发投入9毛钱,是非常高的状态,意味着公司是肯定要亏本的。我们相信还是要有足够高的投入,才能够去吸引到足够多的人才。

如今,坚持原创、重视研发,正在成为杭州科技企业的一种集体气质。杭州市全社会研究与试验发展经费投入强度已从2021年的3.57%增长到2024年的3.92%,企业研发投入占研发经费比重超过七成。

从论文里找项目 创新生态耐心陪跑

“六小龙”看似横空出世,但背后的努力绝非一朝一夕,不仅有企业自身的久久为功,更有创新土壤的精心培育。在杭州,政府资金与社会资本联手组建3000亿元基金集群,从论文里挖项目、用长期主义做投资,用心挑,耐心等,把企业从棵棵幼苗培育成参天大树。

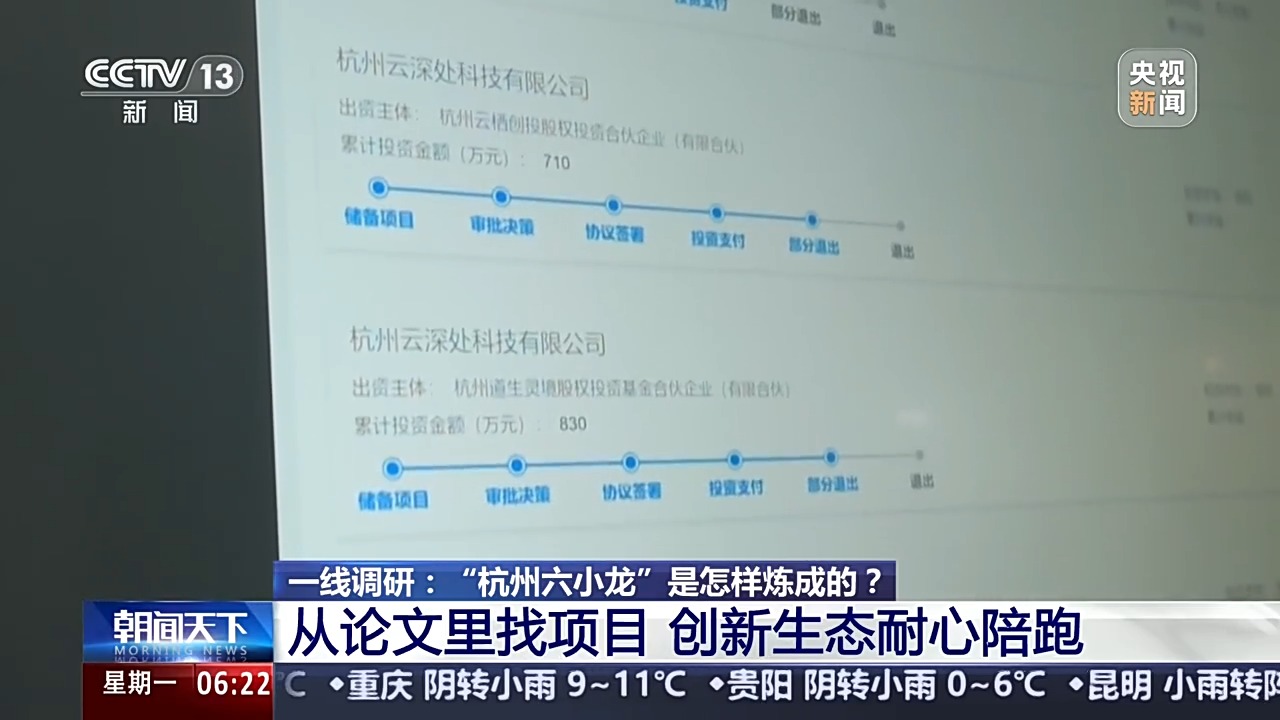

这家叫作杭州资本的国有企业,是杭州市政府投资基金的管理机构,记者在企业的大数据平台上,意外发现了这样几条多年前的投资记录:杭州六小龙中的三家,宇树科技、云深处科技和强脑科技,都曾在早期得到过杭州资本的投资。最早的一笔,甚至可以追溯到2018年。

杭州市科创集团有限公司总经理曾维启:云深处这个企业2017年注册的,杭州资本的杭州科创基金参股的两只子基金,在2018年进行了首轮的投资,助力它从0到1的“死亡之谷”跨越出来。

一穷二白的创业团队,不仅被慧眼识珠,还在此后几年中,多次获得了杭州资本旗下基金追加的投资,记者算了算,三家企业总共获得了超5亿元投资金额。

而从这里受益的远不止三家企业,当我们利用大数据分析手段,把数据库里2500多条投资项目与杭州市独角兽和准独角兽企业名单进行匹配,记者发现,杭州科创基金的覆盖比例超过了50%。

投资时间如此之早,投资眼光如此之准,这些“潜力股”究竟是如何被发掘出来的?带着好奇,记者找到了云深处科技的第一位投资人陈向明。在他的办公地点,一场有些特别的会议正在举行。

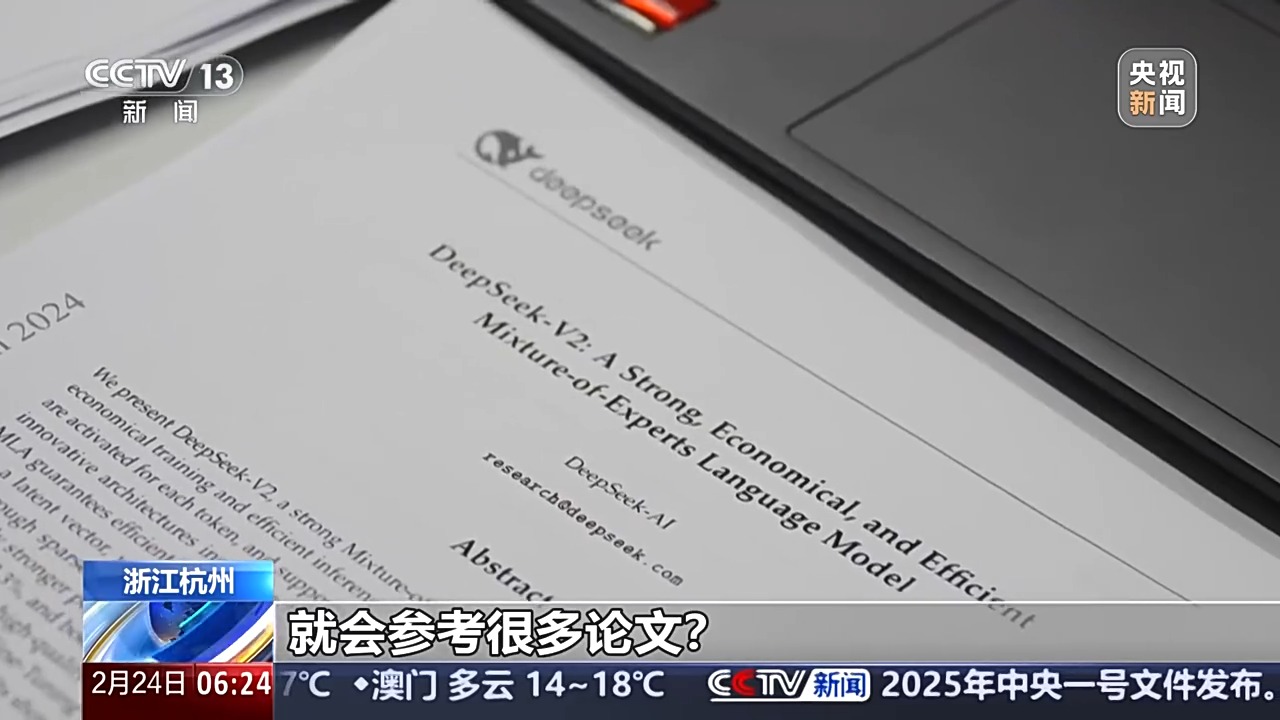

记者发现这场会议里夹杂着各种科研学术词汇,投资经理们互相分享顶级学术期刊的最新科研动态,而像这样的“论文分享会”,每周都要进行一场。

浙江银杏谷投资有限公司董事长陈向明:以前看财务报表做投资,现在要去看论文做投资,我觉得这就是一个很大的变化,投资经理看论文变成一个基本功。

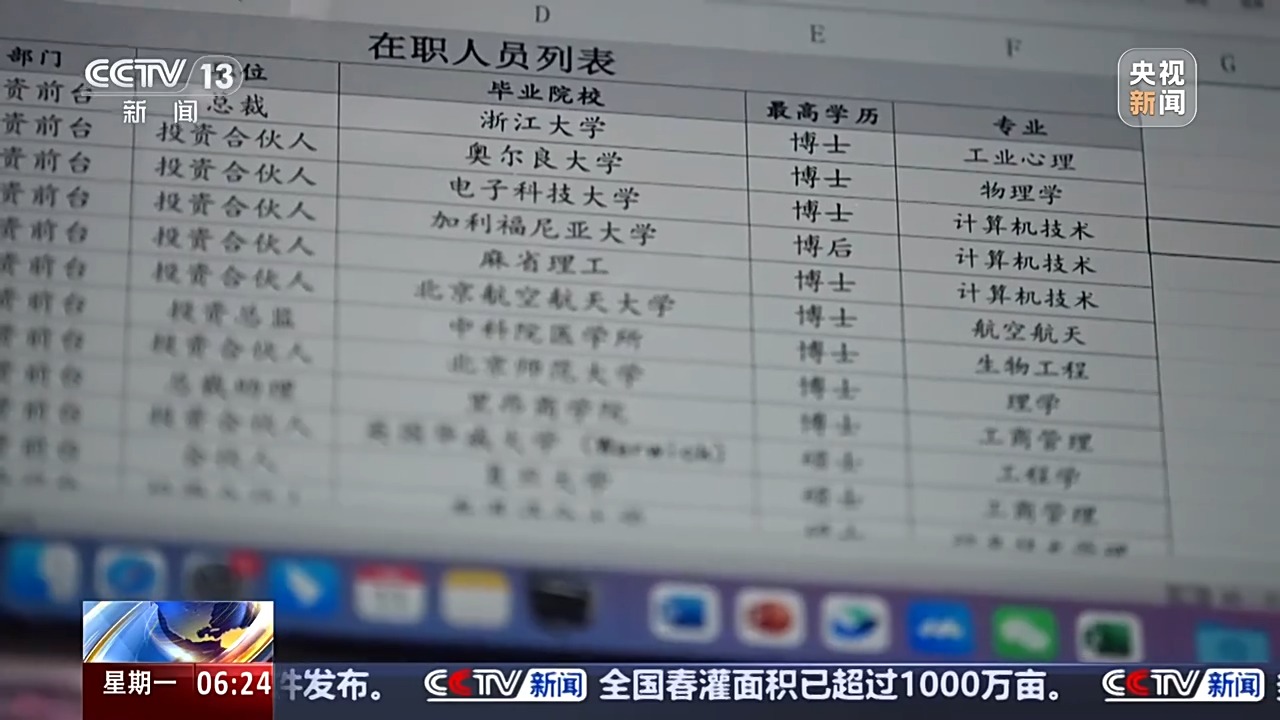

记者在这份企业人员信息表里看到,这里近一半的投资经理都是理工科硕士博士的学历背景。

浙江银杏谷投资有限公司董事长陈向明:往前更“躬身入局”一步,不像以前投了之后袖手旁观。很多项目都是参与跟创业者一起去设计的,大家觉得有更多的资源要去投早投小投科技,也是投资公司转型的一次机会。

而在这背后,一套政策设计,也在引导更多社会资源向科技企业倾斜。在这张杭州基金集群的布局图上记者看到,政府引导基金发挥“四两拨千斤”的作用,每1元政府出资能撬动5元社会资本,将形成3000亿元的基金总规模,覆盖企业的初创期、成长期与成熟期。

杭州市国有资本投资运营有限公司董事长孙刚锋:政府基金自己来操盘不可能构筑这么一张网络,只有把社会都发动起来,才可以构筑这么一个发现创业苗子的网络。通过社会化资本宽容度比较高,失败了可以从头再来。

大模型+技术“红娘” 杭州技术转化再提速

在提供资金支持的同时,杭州也瞄准科技成果转化难的问题,搭建技术转移转化“高速路”,让技术成果从“书架”到“货架”的链路更通、效率更高。 一套刚刚升级的人工智能大模型、一群专业的技术“红娘”,正在给杭州的技术落地带来改变。

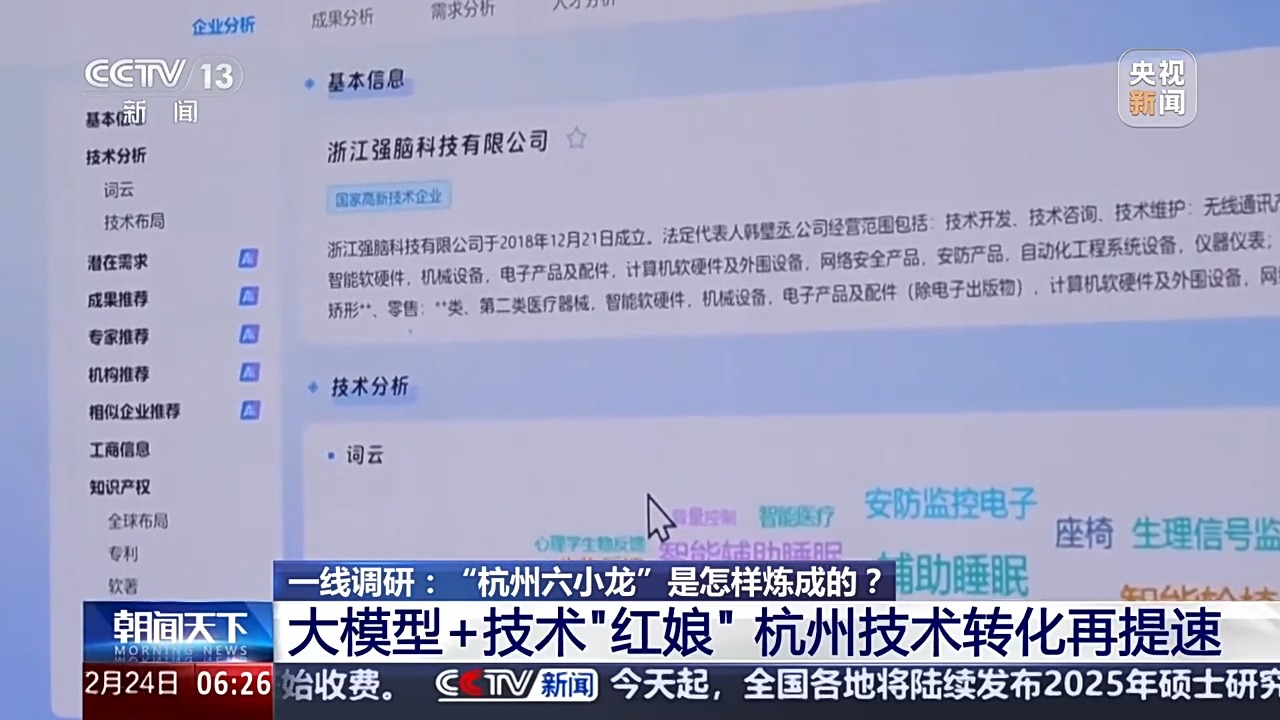

当记者来到杭州技术转移转化中心,全国首个成果转化领域的人工智能大模型刚刚完成升级迭代,记者看到,只要输入某一家企业的名称,大模型就能自动分析企业的业务方向、潜在的技术需求,并自动匹配上来自科研院所的最新技术成果。

杭州技术转移转化中心副主任王宏坤:我们会分析企业的潜在技术需求,这些技术需求是通过AI方式自动生成的,而不是企业主动填报的。我们主动把匹配的信息推给相关的企业,很多企业也是比较惊讶的。通过这种方式,我们可以解决企业技术需求征集难的难题。

通过这套大模型,企业找技术、企业找专家、技术找企业等不同诉求都能够在指尖上轻松实现。目前,已能够分析预测超10万家企业的潜在技术需求125万项,汇聚全国科技成果80余万项。

大模型跑完了技术成果供需匹配的“第一棒”之后,一群专业人士即将接手接下来的工作。

讲话语速很快、时不时“讨价还价”,他们是一群辗转于科研院所和企业之间的技术经纪人,也被称作“技术界的红娘”,目前这一新职业已正式纳入国家职业分类大典。

杭州技术转移转化中心技术经纪人刘锐:大模型的平台是什么?是完成了初期的匹配,它们是第一棒,我们后面一定要把棒接住,精准化细分化,最终交易成功的可能性才会增大。我们叫“科技红娘”,把双方往中间拉,了解双方真实的需求或者真实的关注点和顾虑点。

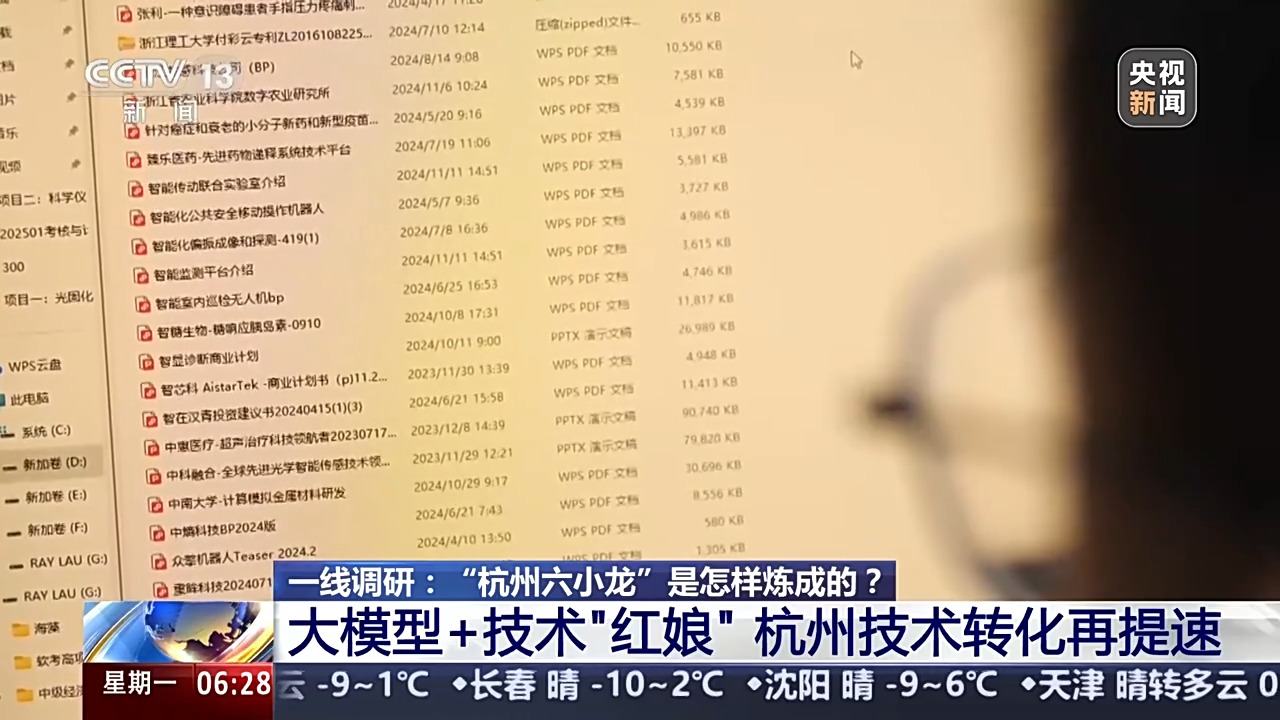

刘锐告诉记者,技术经纪人一头连着科研院所,一头连着市场和产业,可以有效解决信息不对称、技术成果定价难等问题,复合型知识结构使他们成为技术转化领域的“香饽饽”。记者在他的工作文档中看到,去年一年他经手对接的项目超过了300项,而随着今年的科技创新创业热潮,他的工作量还在快速增加。

目前,这条成果转化“高速路”正在让杭州成为更多科技成果转移转化的首选地。而不断聚集的硬核科研实力和政策利好,也在让杭州的创新活力加速迸发。

(总台央视记者 刘颖 吴昊 丁雅妮 张艺瑾 浙江台)