点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

1903年12月17日,莱特兄弟的“飞行者一号”完成了首次载人飞行。当时,飞行高度仅3米左右,飞行距离36.5米,腾空时间只有短短的12秒,但它被视为开启人类可控动力载人航空新纪元的起点。

此后100多年,从螺旋桨的轰鸣到超音速的霹雳再到星际环游,人类翱翔天空的探索不断奔向新的高度。但今天,有一群人却把目光投向了离地几百米的低空。

2024年2月27日,两架飞行器从深圳蛇口邮轮母港飞起。这种飞行器被称为eVTOL——电动垂直起降飞行器,也有人叫它“空中汽车”。

它们靠纯电力驱动、无需跑道、垂直攀升至100多米的低空、以130公里/小时的速度跨过海湾、20分钟后降落在珠海九洲港码头。这次飞行是一次技术迭代与市场战略探索,但它更是近年来深圳这座城市在低空经济领域的政策、技术、应用、基建等等多方面取得突破、叠加聚变的结果。

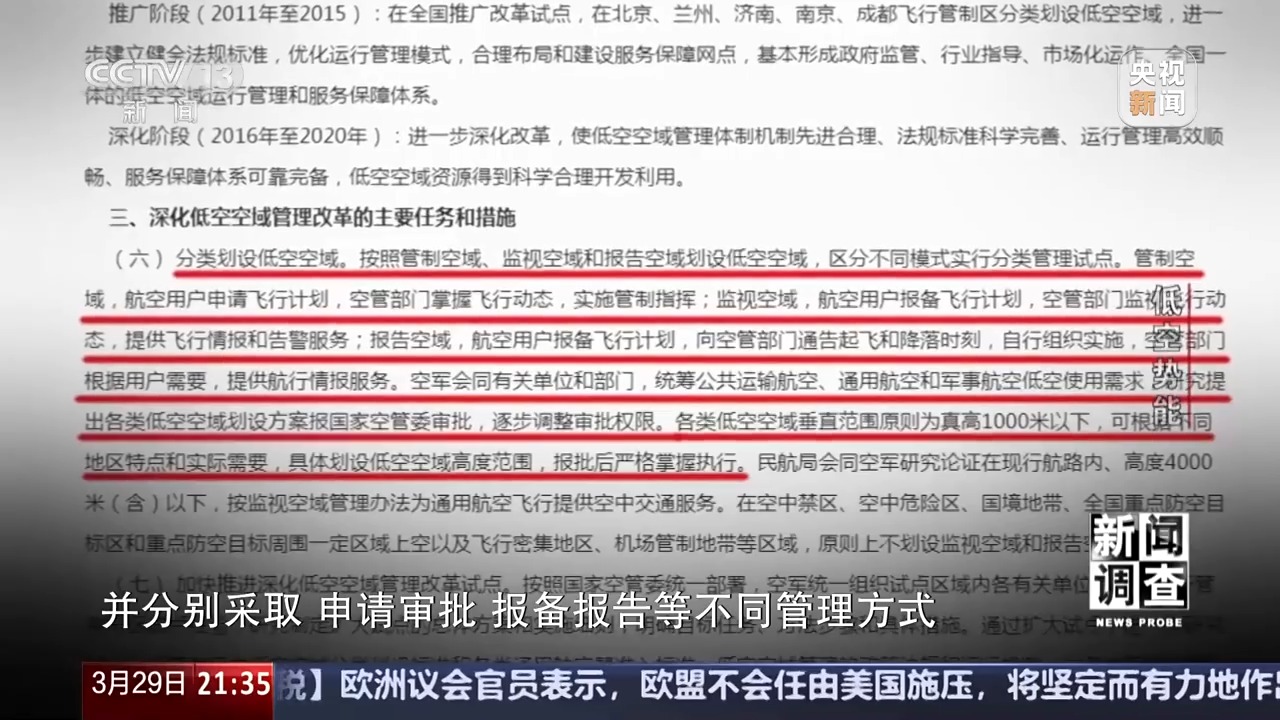

从时间上看,eVTOL航线运营公司的诞生与成长与国家和地方在低空空域方面的改革进程息息相关。2010年国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,这被视为结束我国低空空域全面管控历史、对低空空域重新进行区分类别、差异化管理的关键举措。《意见》规定将真高1000米以下的低空,分为管制、监视和报告三类空域,并分别采取申请审批、报备报告等不同管理方式。有观点称,这是一次政策性松绑,使得未充分利用的低空空域资源有望转变为生产要素和资源,激活通用航空产业的发展。

2016年为进一步推动通用航空发展,国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》。2017年东部通航公司正式成立。2020年《低空空域使用管理规定(试行)》在湖南、江西、安徽三省先行试点,2023年试点范围扩大至广东、四川、海南等12个省份,东部通航成为中国民航局和深圳市政府认定的低空改革试点单位。

据中国航空运输协会发布的《2023—2024中国通用航空发展报告》显示,2023年我国通用航空的飞行时间、通用航空器和运营企业数量均创新高。2023年通用航空飞行137.1万小时,比上年增长12.4%。2024年,已经拥有几十架进口直升机的东部通航公司,开始初尝eVTOL跨海试飞。

直升机运营商对新型低空载人飞行器——eVTOL的期待并非空穴来风。近年来,我国在无人机、航空、航天以及电池领域都取得了显著的成就,这为自主设计、研发、制造eVTOL,奠定了技术和产业基础。近两年有多家公司发布了自行研制的新机型,时速、航程、载荷等性能不断提升。

目前我国对载人eVTOL采取了严格的认证管理,但在低空无人机载货、植保、巡检等领域,技术更加成熟,应用场景也超越了节庆灯光秀、航拍和个人娱乐,走向规模化和商业化。根据中国航空运输协会发布的《2023—2024中国民用无人驾驶航空发展报告》显示,无人机在飞行时间、运营企业、航空器数量等方面的增长速度和规模,已经远远高于通用航空。在低空领域,更智能、更廉价、更灵活的技术和应用创新正在旺盛地生长。

低空经济核心是应用

从农村起步

陈璜是位90后,家在广西灵山县,这里的荔枝品种多、种植面积大。

陈璜:2018年刚回到家乡的时候,当时的果园其实没有什么管理,就是大家该到那个时候就做这些事情。我发现所有拿着药桶的农民,他们几乎是没有防护的,背着喷雾桶上山去打药的时候,他们也没有戴口罩,顶多戴个帽子,就这样去施打,他们脸上会泛红,他们的手也会发红。所以我当时就想,我能不能去把果园标准化管理?我觉得新农人应该是我能用很新的方法去给这些传统务农的老农们带来这种新的技术的改变。

需求是市场形成的原始动力,农业部门调查显示:与农民自防相比,无人机植保作业能显著降低农药、化肥等的使用量和使用成本,大大提升效率和精准度,并有助于解决农村劳动力短缺问题。2017年农业部、财政部、中国民用航空局选择浙江、安徽、江西、湖南、广东、重庆等6个省(市)开展以农机购置补贴引导植保无人机规范应用试点工作。随着各地配套激励政策陆续出台,国内植保无人机市场迅速增长,作业也逐步走向规模化。2024年全国植保无人机的保有量达到25.1万架,作业面积高达26.7亿亩次,同比增长近25%。而占据植保无人机市场销量榜首的企业,就在深圳。

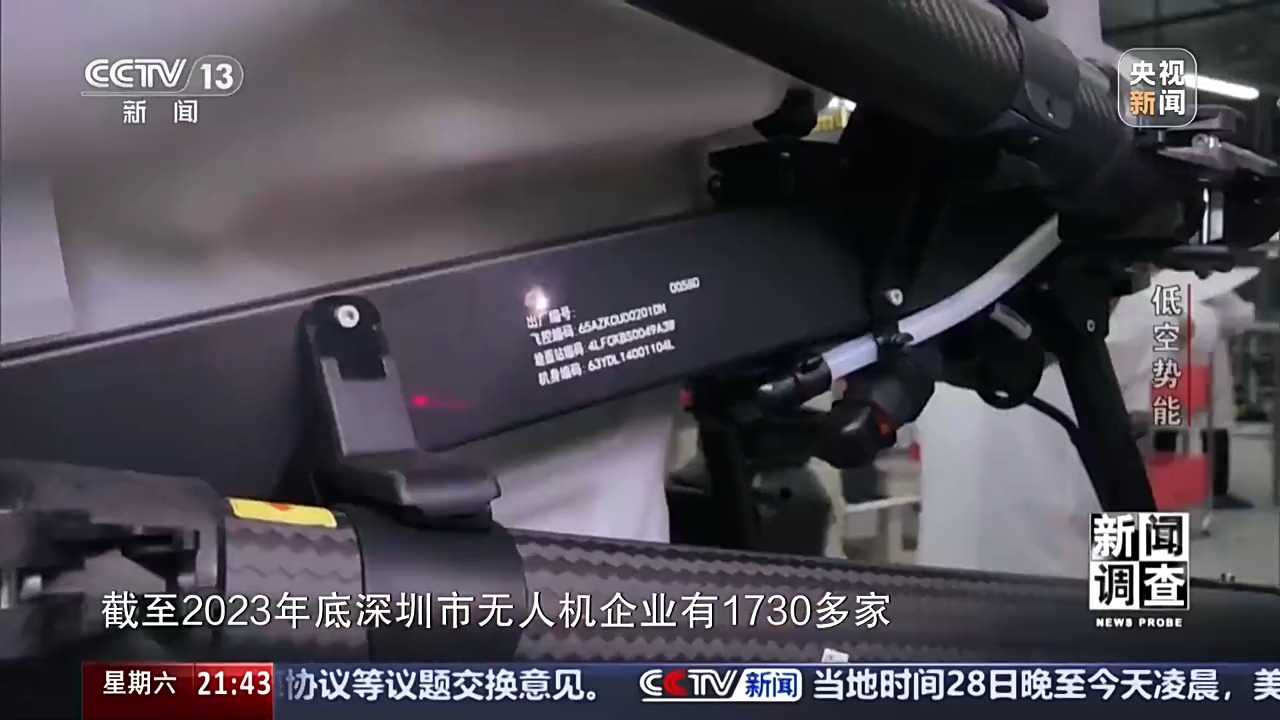

有人把深圳誉为无人机之城,因为它有着从研发设计、核心部件及整机制造到应用服务的完整产业链。截至2023年底,深圳市无人机企业有1730多家,产值960亿元,这座城市生产的消费级无人机占全球市场70%,工业级无人机占全球市场50%。

赵文娟是深圳市低空经济产业协会副秘书长,这家协会于2023年在深圳市委、市政府的指导下成立,旨在促进整合区域内产业资源、建立行业标准、助力规范化发展。赵文娟说,或许没有谁会比一座几乎已经拥有完整低空产业链的城市更渴望腾空飞翔,不仅仅在田野和海湾之上,更要在蕴藏无限可能的都市天穹……

需求催生城市里的应用场景

王震是一家外卖平台企业无人机团队的工作人员。他说目前他们使用的飞行器已经更新到了第4代,是一款小型多旋翼无人机,最大载重2.5kg,满载最大往返配送半径为5km,平均飞行速度36公里/小时。

截至2024年底,这家外卖平台已开通53条无人机航线,当年完成订单数超20万,同比增长近100%,新增用户超8万人。在无人机配送的订单中,有8万杯奶茶、同比增加3倍,超11万分检验样品盒、药品,1179单熏鸡、600套冰杯特调饮品等。目前对于这家外卖平台来说,无人机配送只占全年200多亿订单中的九牛一毛,但它的实际增长速度不容小觑。特别是在特定场景下,无人机显示出了地面骑手无法匹敌的效率优势。

李世鹏,粤港澳大湾区数字经济研究院低空经济分院执行院长。在2022年这家机构发布的第一份白皮书中提出了“转化低空为经济资源,开拓经济增长新空间”的愿景。

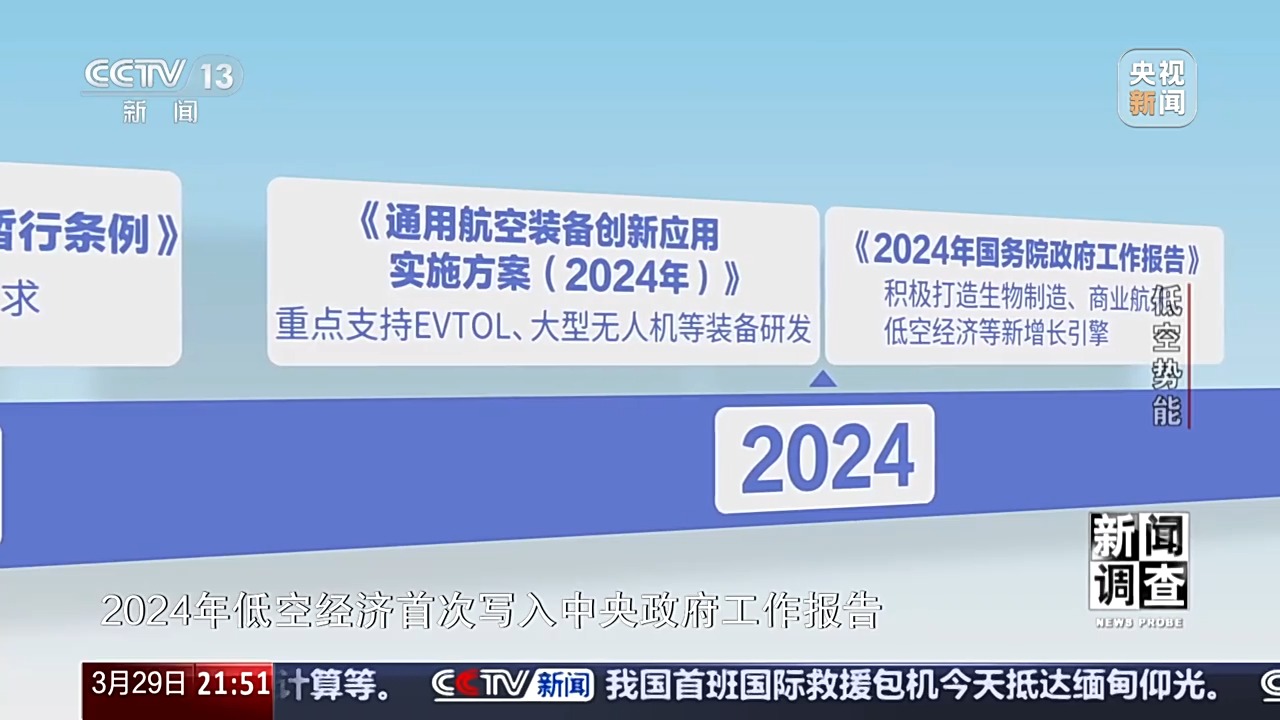

李世鹏说,低空经济在我国明确被提出是在2021年中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》中,2023年中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业,2024年低空经济首次写入中央政府工作报告,并被视为中国经济新增长引擎,凸显了它在国家经济发展中的重要地位。就在这段时期内,深圳市也相继出台了多项相关政策、举措,以及全国首部低空经济地方立法。

粤港澳大湾区数字经济研究院低空经济分院执行院长李世鹏:事实上是投资对低空飞行的投入是最少的,也是见效最快的。

李世鹏说深圳发展低空经济需要具备四个要素:政策、飞行器、应用和基础设施。而基础设施建设包括:无人机的起降点建设、起降管理、通信、导航、监控、空中交通管理等等。

这是总部在深圳的一家快递公司新建成的低空物流运营中心,有停机坪、不同种类的无人机:这是多旋翼机型,这是垂直起降的固定翼机型,还有电池以及充电设备、地面控制中心,以及通信、数据传输和存储系统等等。

在深圳,无论是外卖平台还是物流企业,一方面表示自己的低空配送业务还处在初期阶段,但另一方面都在积极地进行起降点的布局以及自主研发、升级飞行器。有研究显示,近年来物流类无人机增长率为238%,规模化将极大地降低成本,到2040年无人机配送可能会占到当日包裹递送量的30%。

目前,无论是无人机外卖,还是物流配送,都是企业各自使用自主研发的飞控系统进行运营管理。尽管已经实现飞行器的数字化和智能化管理,但企业之间的指挥调度系统尚未打通。

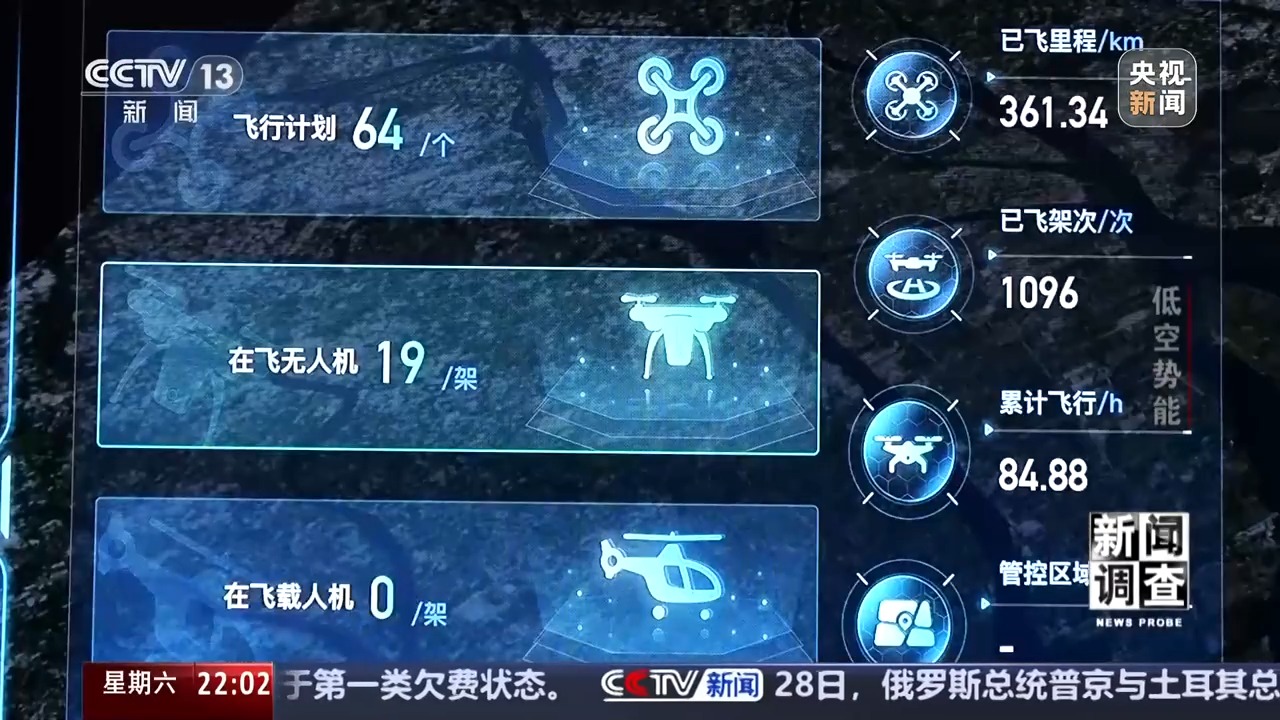

随着低空飞行量的持续增加,企业“各自为政”的问题逐渐显现,例如通信协议不统一:不同厂商或型号的飞控系统使用私有通信协议,导致无人机之间无法直接交互或协同工作,也无法共享实时位置数据等等。对于城市管理者来说,这样的局面在某种程度上意味着对这些飞行器“看不见、叫不到、管不住”。低空经济分院自成立伊始就致力于研发智能融合低空系统,简称SILAS,相当于整个城市低空空域的“大脑”。

李世鹏说,过去受限于技术水平,在低空空域实现数字化几乎不可能,因此也无法进行精细化管理。但是随着我国在感知、通信、定位、算法、导航、雷达、气象技术等等方面综合实力的进步,低空将成为可计算和可运营空域,有望实现效率和安全的双赢。

粤港澳大湾区数字经济研究院低空经济分院执行院长李世鹏:我们现在的SILAS系统就是去年11月20日发布的1.0版本。1.0版本能把整个空域的所有飞行器都看得见。

在深圳,人们看到了由市场需求和企业自主探索催生的低空载物应用场景,也看到了它在规模化道路上的巨大潜力,以及要面临的诸多挑战。在政府层面,深圳不仅对新生事物采取了包容的态度,同时在政策、立法、资金、标准等多个维度提供有力的支持。

在深圳《低空经济发展白皮书》中我们看到这样的描述:“低空空域是一个新的无人区,有着巨大的发展潜力和想象空间,有着比地面交通更高维度、更丰富多样的产业和应用场景,有着超万亿级的产业规模,亟待人们去探索、去开拓、去挖掘、去发展、去实现。”刚刚过去的2024年被称为中国低空经济元年,或许在未来的某一年里,原本那些只在科幻电影里出现的景象,真的会在这座城市的上空变成现实。

一个工作日的上午,我们来到深圳龙岗低空智能融合测试基地。眼前繁忙的景象有点出乎意料。据统计,这个2024年3月投入使用的测试场,目前已接待74家低空企业和行业组织开展无人机测试和无人机执照培训超1200场次。基地的二期工程在建设规划当中,测试功能和应用场景也将得到进一步丰富。

深圳市低空经济产业协会副秘书长赵文娟:行业内普遍的专家认为城市空中交通才是低空经济真正的一个核心蓝海市场。可能先期我们国家的一个行业发展路线是先郊区后城市、先物流后载人这样的一个路线去发展,这也是符合整个产业的发展逻辑。真正井喷的时候,它一定是随着低空基础设施的完善、空域的开放和技术的成熟。