点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

央视网消息(焦点访谈):4月17日,联合国教科文组织发布新闻公报,中国组织申报的《随州曾侯乙编钟》和《少林寺碑碣(566—1990)》,以及中国与斯里兰卡联合申报的郑和遗存《布施锡兰山佛寺碑》项目正式列入世界记忆国际名录。至此,中国共有18项文献遗产列入世界记忆国际名录。世界记忆项目是联合国教科文组织于1992年设立,旨在促进对具有世界意义的文献遗产的保护、利用和传播。它与世界遗产名录、人类非物质文化遗产代表作名录并立为联合国教科文组织三大遗产类旗舰项目。《随州曾侯乙编钟》和《少林寺碑碣(566—1990)》为什么能入选世界记忆国际名录?我们先去湖北省博物馆听听来自2400年前的编钟绝响。

在湖北省博物馆,每天4场“千古绝响——曾侯乙编钟音乐会”,场场爆满。曾侯乙编钟是湖北省博物馆镇馆之宝,国家一级文物。音乐会现场演奏的整套编钟是专家精心复制的,音色几乎和原物一样。

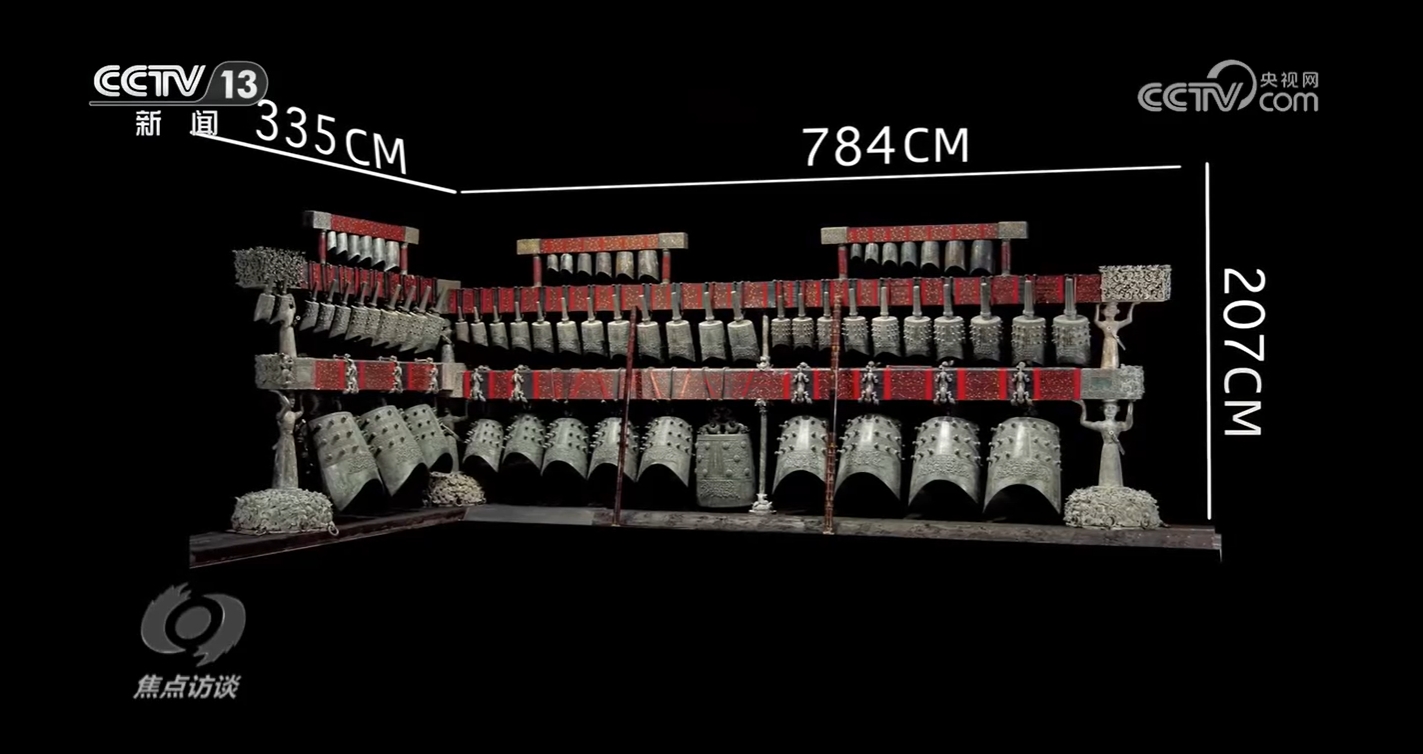

最新入选联合国教科文组织世界记忆国际名录的随州曾侯乙编钟共65件,1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,是迄今为止世界上考古发现数量最多、保存最好的青铜乐器。

曾侯乙编钟作为国宝文物能够入选世界记忆国际名录,最主要的原因是曾侯乙编钟及钟架上刻有3755个铭文,所以它不仅仅是国宝级物质遗产,也是珍贵的文献遗产。

国家档案局世界记忆项目负责人王红敏:“3755个铭文记录了当时我们祖先在公元前5世纪对音乐的认知,而且是声文对照的文献遗产,所以价值非常巨大。在同期同类的世界文献遗产中还没有类似的文献,所以在世界记忆名录里头,它也是填补了一个空白。”

联合国教科文组织世界记忆项目关于文献遗产的定义,是指对一个社群、一种文化、一个国家或整个人类具有重大和持久价值的单一文献或一组文献,要求真实、完整、稀缺,可复制,可保护,包括文字和声音图像类文献。随州曾侯乙65件编钟组成了一套完整的演奏乐器,特别是刻有3755字铭文,以声音和文字相互印证的方式保存了2400多年前人类的音乐记忆,它是当时人类音乐理论和实践的系统总结,被称为第一部有声的“音乐教科书”。

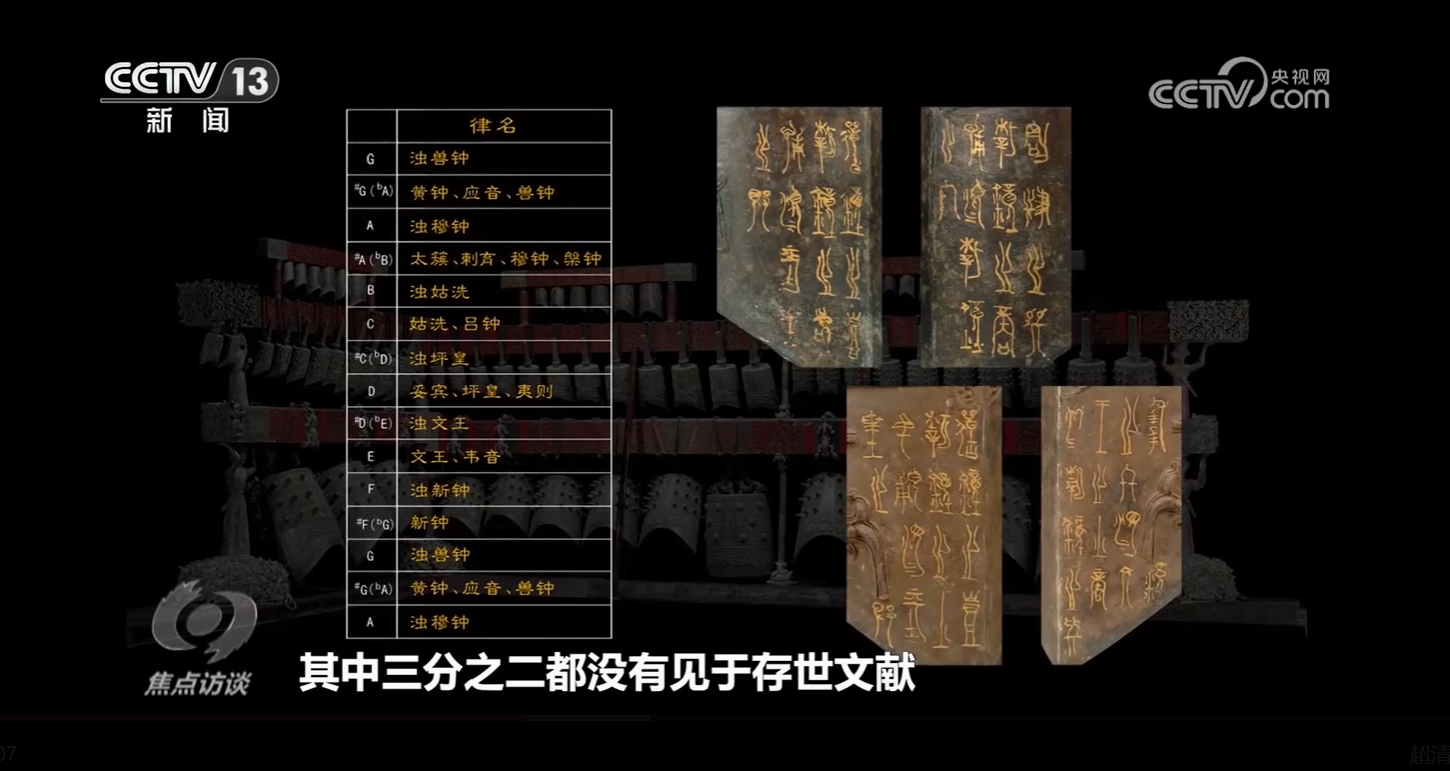

湖北省博物馆陈列展览部主任曾攀:“中国一直有黄钟大吕这样的成语,黄钟大吕实际上是中国古代关于十二律的称谓,每个朝代都会把黄钟作为自己的标准音,但是在其他乐器上很难复原,但是曾侯乙编钟的铭文记载了每一个钟的音律的声高。这一件钟上的铭文告诉我们叫兽钟之宫,兽钟是楚国对黄钟的称呼,这个声音就是当时黄钟的音高。”

专家指出,特别珍贵的是曾侯乙编钟铭文还论述了前所未知的一钟双音、十二律和乐律学体系。

曾攀:“敲击钟的正鼓部能发出一个声音,敲击它的侧鼓能发出另外一个声音。一钟双音,是中国编钟的一个伟大发明,但是汉代之后这个知识逐渐失传,曾侯乙编钟的出土证实了中国古代具有这样的制造乐器的先进知识。”

武汉音乐学院教授、中国音乐史学会理事孙晓辉:“曾侯乙编钟铭文是一套数理逻辑严密的音乐体系,在曾侯乙编钟铭文中存在大量不为人知的音乐术语,比如28个律名,其中三分之二都没有见于存世文献,我们常知的只有黄钟大吕(十二律),它重新现世对我们了解先秦音乐制度有重要的价值。”

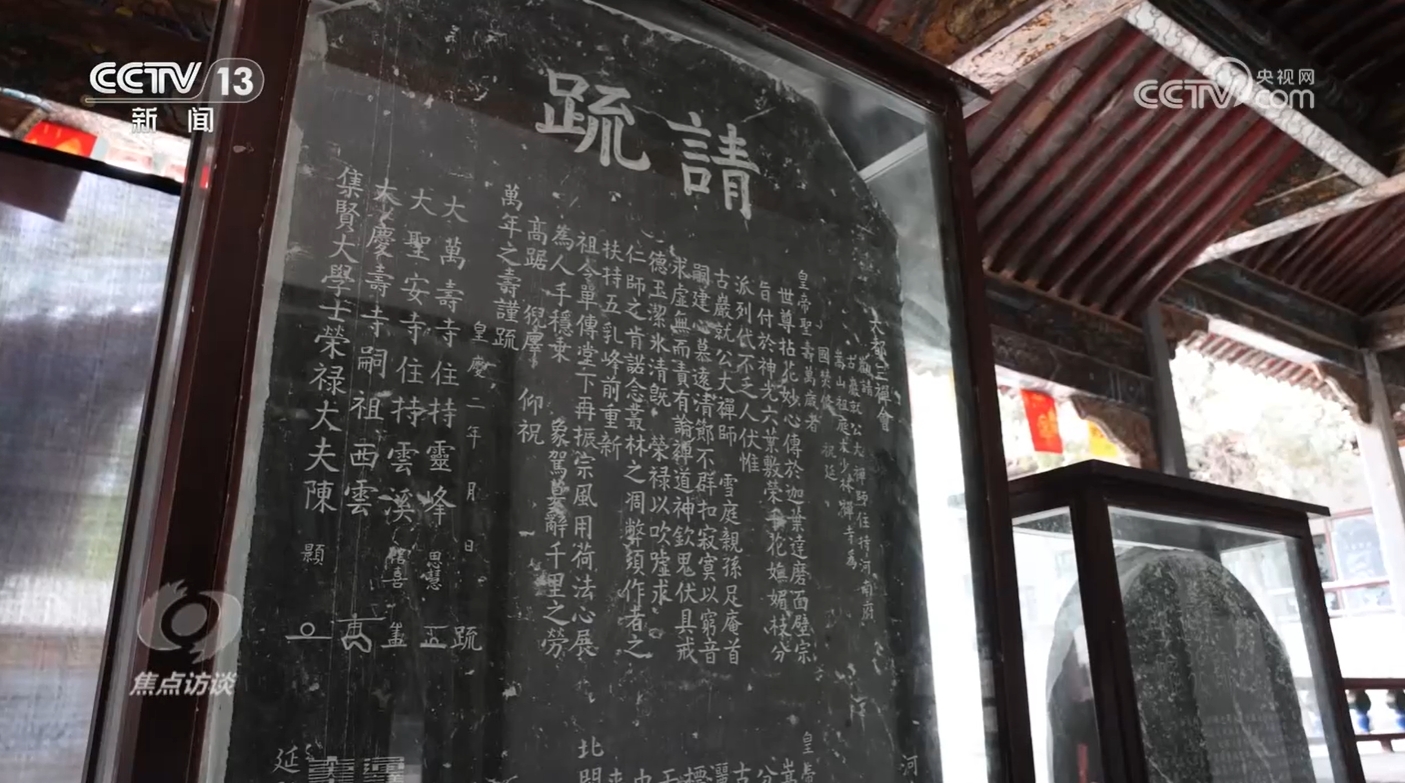

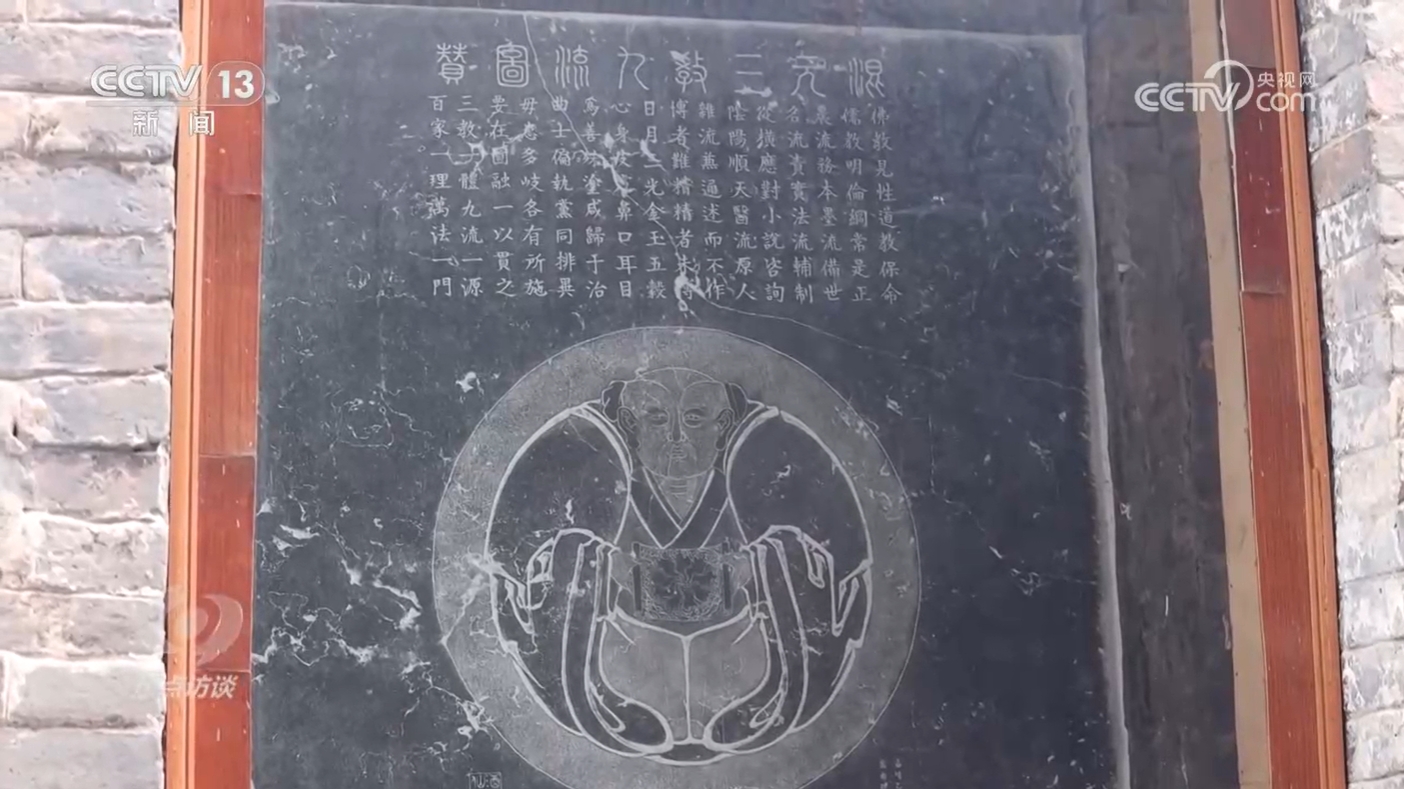

除了随州曾侯乙编钟,中国独立申报的《少林寺碑碣(566—1990)》文献遗产项目也最新入选世界记忆国际名录。少林寺坐落于河南省嵩山腹地,它是中国汉传佛教的禅宗祖庭,也是中国功夫的发源地。在这个古老的寺院,历史遗留下大量的碑刻,现存499通碑碣,与中国其他地方很多碑碣遗存收藏不同,少林寺碑碣是少林寺历史上重要文献、经典、档案的固化遗存,涉及政治、经济、宗教、军事、文化等等,呈现出1424年较为完整连贯的历史文献序列,是一部宝贵的少林寺发展史。

中国文物学会世界遗产研究会主任委员郭旃:“全世界都知道中国非常悠久,有着一种历史史学的传统,这种历史史学除了纸质的、丝织纺织品的文献记载之外,一个特别重要的品类,就是碑碣石刻一类的遗产。现在少林寺的碑碣能够列入世界记忆遗产名录,对特殊品类的遗产是一次鲜明的体现,具有里程碑意义。”

少林寺碑碣记载的丰富历史信息,见证了少林寺“禅宗祖庭”、古代“皇家寺院”和“功夫圣地”等地位与身份认同的形成与发展,从一个侧面反映了中原地区在中华文明发展中的地位和作用。

少林寺碑碣还真实记录了中外文化交流与文明互鉴共进的历史进程。特别是元、明时期,日本国僧人来到少林寺学习禅法,与中国僧人合作留下了多块碑碣,是中日两国古代僧人友好往来与文化交流的实物见证。还有反映中国历史上“三教合一”文化交融的珍贵碑碣。

少林寺地处嵩山,2010年作为登封“天地之中”历史建筑群之一,列入世界文化遗产。少林寺碑碣作为文献遗产列入世界记忆国际名录,更加丰富了少林寺作为世界文化遗产的内涵。

联合国教科文组织世界记忆项目不仅有国际名录,还有地区名录、国家名录。我国是世界上第一个建立国家级名录的国家。截至目前,我国已先后公布5批198件(组)中国档案文献遗产名录,17项文献遗产入选世界记忆亚太地区名录,18项文献遗产入选世界记忆国际名录,包括中国传统音乐录音档案、甲骨文、《本草纲目》、《黄帝内经》、东巴古籍等珍贵文献。

国家档案局副局长林振义:“这些档案文献遗产很大程度上承载着中华民族的深刻记忆,反映着我们民族深厚的历史和文化,是促进我们的民族认同、文化认同和民族凝聚力的一个重要载体,而全世界人民通过这些档案文献遗产,也能够更全面、更真实地了解中国的历史和文化,从而增强中华文化在全球的影响力和传播力。”

联合国教科文组织强调列入世界记忆三级名录的文献遗产同样重要,只是影响力的范围有差别。入选世界记忆名录不是目的,而是保护利用弘扬的开始。甲骨文作为最古老的成熟汉字,把中国有考据的历史提早了1000年,2017年列入世界记忆国际名录。在甲骨文的出土地河南安阳,建有中国首座以文字为主题的博物馆,重点推动甲骨文的“活化利用”。

中国文字博物馆党委书记、常务副馆长宁红亮:“馆内除了基本陈列,全方位展示甲骨文字的发展演变过程,还建设了3D裸眼甲骨文展示、甲骨文猜字谜互动墙等沉浸式数字展陈系统。我们开发了360多款甲骨文元素文创产品,实现了让传统文化与现代生活紧密相连。”

在安阳市的甲骨文小学,学校还特别开设了甲骨文校本课,引导孩子们认识更多的甲骨文,体会殷商时期先民的造字智慧。

在位于江苏苏州的中国丝绸档案馆,收藏有2017年列入世界记忆国际名录的近现代中国苏州丝绸档案。近3万卷工艺单、30多万件丝绸样本,通过高清扫描和数字化采集,获得“新生”。2024年,当地一家丝绸设计公司从中发现了一份独特的玫瑰花丝绸纹样,通过联名开发系列产品,得到市场好评。

在湖北省博物馆,一项名为穿越青铜纪的数字文物VR体验即将上线。戴上VR眼镜,瞬间穿越2400年,三维逼真超高清的曾侯乙编钟带给观众的是沉浸式的震撼体验。

入选世界记忆名录不是目的,而是开始。目前,国家档案局正倡导推动省级名录的普遍建立。下一步,国家档案局将从国家名录和省级名录里遴选建立世界记忆项目申报的储备库,推荐更多能够体现中国精神,展现中国文化,蕴藏中国智慧的代表性的文献遗产进入世界记忆各级名录,深入挖掘世界记忆文献遗产独特的文化价值,在国际上推动文明交流互鉴,推动中国文化走出去,增强中华文化软实力。