点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【抗战中的文艺力量】

编者按:

那年,远处传来一声叹:“我的家在东北松花江上……”

流亡,逃难者的瞳孔里映出“还我河山”的悲怆。

旧城,热血青年嚷:“放下你的鞭子!”

破屋,诗人攥紧咯咯作响的骨节:“假使我们不去打仗”

忽地,人群中响起一个声音:“起来!不愿做奴隶的人们!”

霎那间——风在啸、马在叫,音浪此起彼伏,终聚成声声怒吼:“保卫黄河,保卫华北,保卫全中国!”

……

它们是歌,是画,是诗,是电影,更是一柄柄掷向敌人心窝的匕首!那些年,艰苦卓绝的抗日战场上,文艺似另一种“武器”,墨染凿刻,挺起中华民族不屈的脊梁。

值此中国人民抗日战争胜利80周年之际,光明日报、光明网推出融媒体专栏《抗战中的文艺力量》,回眸那些激荡人心的作品,重温它们诞生、传播、吹响冲锋号的故事。那精神永不褪色;那号角,激励我们前行!

唱针落!战歌化作砍向侵略者的“大刀”

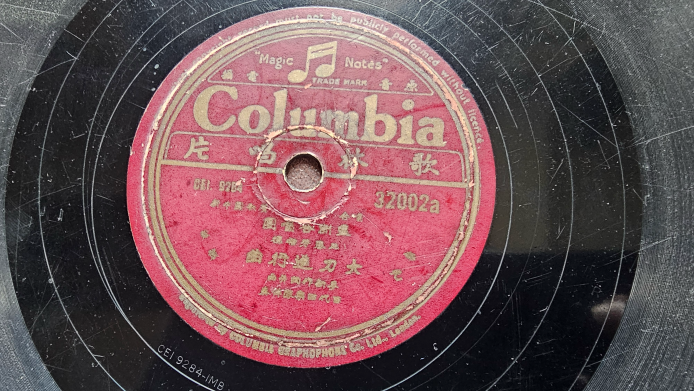

南京民间抗战博物馆的仓库里,一张黑胶唱片静静地摆在角落。唱针落下,激越的旋律喷薄而出——“大刀向鬼子们的头上砍去!”合唱团的声音铿锵有力,瞬间将人拉回那段烽火连天的抗战岁月。

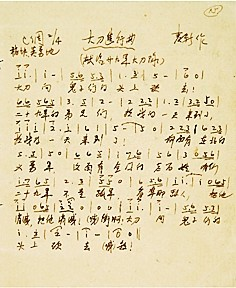

《大刀进行曲》手稿(资料图片)

1937年7月7日,日本侵略者悍然进攻宛平城,发动全面侵华战争。驻守平津地区的国民革命军第二十九军奋起抵抗,闻名遐迩的大刀队奋勇杀敌的事迹,极大鼓舞了全国军民抗战的热情。在强烈创作激情的驱使下,时年22岁的麦新提笔写下《大刀进行曲》,“大刀向鬼子们的头上砍去”的呐喊振聋发聩,迅速传遍了大江南北。

青年麦新(资料图片)

南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌介绍,麦新先生祖籍江苏常熟,成长于上海,对音乐创作怀有无限热忱,曾师从人民音乐家冼星海学习作曲。日本帝国主义的侵略,特别是卢沟桥事变,极大地激发了他的创作热情。《大刀进行曲》在麦新一生的创作中显得尤为特别,是少数由他本人独立完成作词作曲的作品,字里行间都迸发着他在全民抗战洪流中淬炼出的炽热情感与不屈意志。歌曲诞生时,麦新特意加上了副标题——“献给廿九军大刀队”。后来,随着这首歌曲在全国范围内广泛传唱,成为激励无数抗日军民的号角,副标题也修改为指向更广泛的“全国武装的弟兄们”。

南京民间抗战博物馆内珍藏的《大刀进行曲》唱片(受访者提供)

南京民间抗战博物馆内珍藏的这张黑胶唱片诞生于1939年,由新加坡合唱团演唱。1939年,革命音乐家任光抵达新加坡。在爱国华侨领袖陈嘉庚的鼎力支持下,任光得以灌制了一批包括《大刀进行曲》在内的著名抗战歌曲唱片,使得这些凝聚着民族精神的时代强音得以跨越时空,凝固并流传下来。这张唱片也是现存的《大刀进行曲》最早的录音版本,意义非凡。

吴先斌说:“在整个抗日战争时期,有曲谱记录的抗战歌曲数量庞大,大概有4000多首,但能像《大刀进行曲》这样以唱片形式保存下来的,数量非常稀少。”在当时,灌制唱片是一个复杂的工业化生产过程。在战火纷飞、民族工业遭受重创的艰苦条件下,大规模制作唱片变得极其困难,使得大量饱含血泪与呐喊的抗战歌曲未能留下声音的印记,只留下纸上的音符,提醒后人不要忘记这段艰苦岁月。

南京民间抗战博物馆内的唱片墙(受访者提供)

在吴先斌看来,文艺在抗战中发挥了巨大的作用,是我们抗战的一面旗帜。他记得当时有一家法国报纸这样评价:中国现代抗战歌曲给未来的中国创造了无限的可能。唱片,作为声音的载体,也成为了铭记那段血与火历史、唤醒民族集体记忆的重要凭证。

“聆听这张唱片,听当年的演唱者唱响《大刀进行曲》,能瞬间把我们带回到那个烽火连天的岁月。”吴先斌说,“歌声中传递出的那股子拼命的劲儿、那股子必胜的信念,即便穿越了八十多年的时光,依然能让人一听就热血沸腾。”正是这种永不消逝的呐喊,以其穿越时空、激荡人心的力量,鼓舞着一代代中华儿女不畏强敌、奋勇向前。

策划:李方舟 董大正 任子薇

采写:任子薇 董大正

视频制作:刘琦(实习)