点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

央视网消息:绿色生产力是一种“环境友好”的可持续的生产力。在经济发展的马拉松竞赛中,是决定谁有希望胜出,跻身世界前列的关键因素之一。

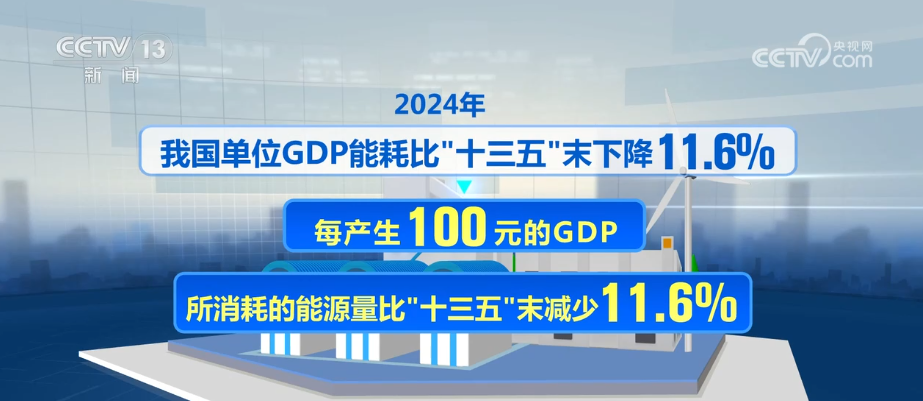

2024年,我国单位GDP能耗比“十三五”末下降11.6%。也就是说每产生100元的GDP,所消耗的能源量比“十三五”末减少了11.6%,能耗下降的同时,另一个指标的水平却提高了——主要资源产出率却提高了12%。

一降一升间,证明我国用更少的能源资源创造出了更多的社会财富。这种“降耗”与“增效”的协同,正是绿色发展的内核。从拼资源消耗转向拼技术效率,这就是“更绿色的生产力”带来的变化。

我国生物多样性保护成效显著

党的十八大以来,在习近平生态文明思想科学指引下,我国将生物多样性保护上升为国家战略,积极实施生物多样性保护重大工程。一大批珍稀濒危动植物物种得到有效保护,栖息繁衍环境不断改善,为应对全球生物多样性挑战作出新贡献,一幅万物和谐共生的生态画卷正徐徐展开。

巡护员郎永光看到的是东北虎脚印的变多,而在东北虎豹国家公园里,2.8万台红外相机观察到的则是东北虎豹更大的变迁。

2013年,一只虎妈妈带着4只幼崽出现,这是中国境内首次记录到完整的野生东北虎家庭。10年间,东北虎的足迹已覆盖国家公园约80%的区域。

卫星“看到”,2013年,山林散布着采矿场。如今,绿色重新覆盖,156宗矿业权退出。

声音也在见证森林的复苏。北京师范大学的研究团队长期观察发现,2015年前后,林间多是牛铃声,5年后鸟鸣渐多,再后来,梅花鹿、狍子的叫声开始频繁入耳。如今,70多只野生东北虎与80多只野生东北豹的低吼,偶尔响彻山谷。多样的生物群类逐年恢复,生态活力增强。

党的十八大以来,我国绘就全世界最大的国家公园体系蓝图,规划总面积约110万平方公里,保护了超80%的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。

人与自然和谐共生的画面,也正在融入人们的身边。夜晚,借助热成像技术,可以看到江苏南通的生机盎然。在军山公园,小梅花鹿穿越林间,夜鹭振翅而过,在小洋口港,麋鹿群在风车下悠然漫步。清晨,黑枕黄鹂在枝头鸣唱。

这款App的数据库收录了近4万个市民所拍摄到的野生动植物影像。2021年以来,在城市楼宇间、绿地附近,观测到的野生动植物越来越多。

数据的背后,是城市生态系统的主动重构。2021年,南通崇川把军山景区内一片区域划为生态保留地,为野生动物在城市中留下一片安静的落脚点。

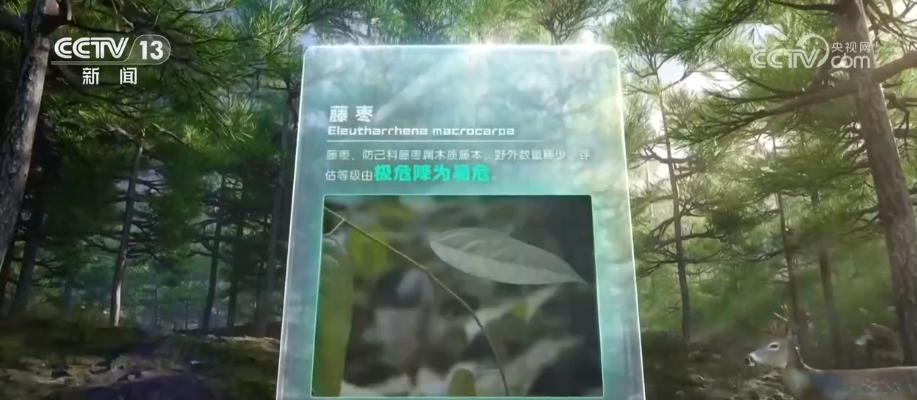

如今,《中国生物物种名录》上“入册”的生物种数,从2013年的6.7万种增长到2025年的14.8万种,增长超过一倍。近500种野生动植物的受威胁等级出现下降。

中国正用坚实的制度保障与切实的行动,绘就万物各得其所、生生不息的生动画卷。

“棋”妙之旅 感知生态之变

这是在内蒙古伊敏一个露天矿场,只见一辆辆巨大的矿卡有条不紊地排队运送土石。但是这个矿场与传统露天矿有些不同,如此巨大的矿卡并没有发出震耳欲聋的轰鸣声,仿佛就是一个静音的“钢铁丛林”,而且没有看到一个司机。这究竟是未来工业文明的实景,还是《流浪地球》的穿越特效?

“声音”里的未来矿山

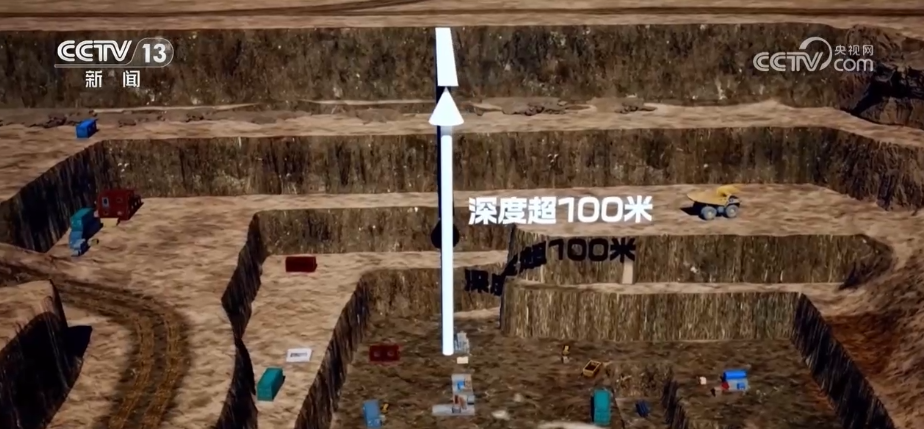

我们现在穿越到了十几年前,这是一座开采完荒废的露天矿坑,整个坑差不多有100米深,周围寸草未生。

我旁边的噪声监测仪,记录着这里的声音。现在,它只能听到不远处新矿上传来的,柴油机械开采的轰鸣声。

时间来到2021年,石头开始回填,土壤开始改造,植被种植,树木移植。

曾经遗留的地球伤疤,现在变成了这样一片生态公园。

站在这里,不仅能听到虫鸣鸟叫,还可以听到池塘里天鹅、野鸭戏水的声音。快看,旁边还有一只小狐狸跑过去了!越来越多自然的声音在出现,而十年前旁边矿山传来的轰鸣声竟然也不见了。原来,曾经的柴油车就在不久前变成了一百多台的电动无人矿卡,更绿色的生产方式还在改变着整座矿山。

贺兰山下近40只野生马鹿戈壁滩觅食嬉戏

绿色的生产方式改善了生态环境,也使得我国野生动物的数量逐年增多。

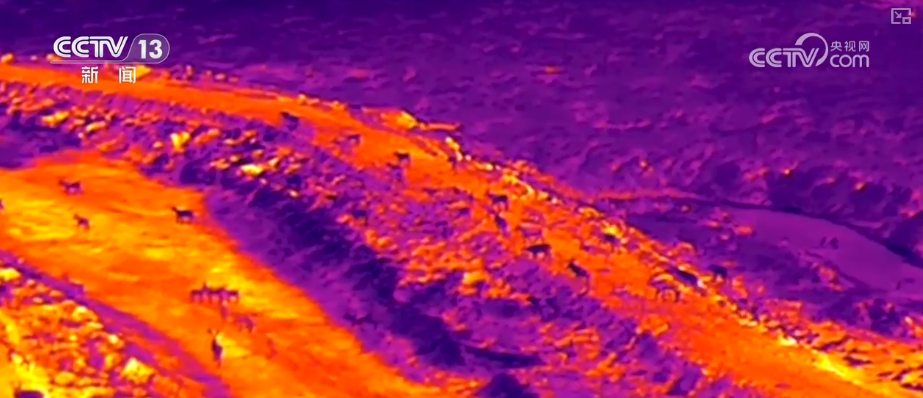

近日,在宁夏贺兰山脚下,记者拍摄到国家二级保护野生动物马鹿的活动影像。画面中,近40只野生马鹿在广袤的戈壁滩上,低头觅食、追逐嬉戏,为贺兰山增添了勃勃生机。

近年来,宁夏野生马鹿种群已从过去的不足千只,稳步增长至目前的2600余只。

“风光”无限 绿动山河 见证蜕变

如今,中国能源转型推动清洁能源发展驶入“快车道”。在风电光伏具有全球竞争力的背后,刻着一道道突破极限的输送轨迹。跟随镜头去贵州看看,一片百米级的“风之巨翼”正在穿越险峰深谷。

在贵州海拔近2000米的盘山路上,乔绪军正小心翼翼地运送着100多米的风电叶片。

乔绪军所在车队运输装备上的高精度定位系统,感知着过去10年风电建设位置的变化。2015年时,他们只能从3个制造基地出发,全年仅有14条线路。2022年开始,在山区、沿海和三北地区,逐渐新增了8个基地,车队也开始频繁地驶向更远的地方。现在,近四成的车辆出现在了新疆和内蒙古等地。

万米高空感知着这片地区的改变。在库布齐沙漠,2022年这里还是一片荒芜之地,如今,长出了一片片“蓝色海洋”;在甘肃,三万面镜子点亮了这片荒漠,它们可以帮助存储起热量,让光伏也能实现全天发电。在西藏,海拔5000多米的雪域高原上,几十个“大风车”正迎风而立。

2012年,中国的能源消费组成中,化石能源消费比重占了九成,其中有近60%的煤炭和石油都依赖于进口。此后十年多,清洁能源不断增长。2025年,风电和光伏的装机规模历史性超过了火电,我们用的电里,每三度中就有一度是绿电。

而运送新能源装备出海的船舶,记录着更远范围的变化。和2012年相比,光伏产品去到的国家和地区增加了30个,风电则增加了34个。这其中,还包括近30个海岛国家和地区。中国,逐渐成为世界能源转型的引领者。