点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

党的十八大以来,西藏坚持把脱贫群众增收作为巩固脱贫成果的核心任务,一共建成了224家非遗工坊,通过“非遗工坊+农户”的形式,有力地带动了群众增收。

建设高原特色产业链,是西藏推进乡村振兴、促农增收的另一条路径。就拿青稞这种当地最常见的农作物来说,它正经历着一场“从田间到舌尖”的科技革命。

清晨八点,位于上海市浦东新区的“弈小稞”面包烘焙店开门营业。新鲜出炉的青稞面包散发着浓郁的麦香,吸引了不少顾客前来选购。这家开业不到一年的烘焙店,凭借其独特的面包口感在当地迅速走红,而其核心原料——优质青稞,正源自4000多公里外的西藏江孜。

青稞,是青藏高原藏族同胞的主要食物,面筋含量低,口感略显粗糙,传统加工方式单一。那么,如何让每一粒青稞都发挥更大的效益呢?在上海援藏团队的牵头下,江孜县持续进行了新的探索。

总台记者于晨:我现在是在江孜县的一家专注于青稞产品研发的科技公司,去年9月,全国首条青稞谷物专用生产线在这里落地,填补了行业的空白,这让青稞的得粉率由原来的60%以下提升至了70%以上。

这家公司联合中国农业科学院、江南大学等多家科研院所展开攻关,成功研发出青稞面粉改性技术,解决了青稞难发酵、质构差、易老化的问题。青稞面粉也能作为面包的主要原料了。这给了研发团队极大的信心。

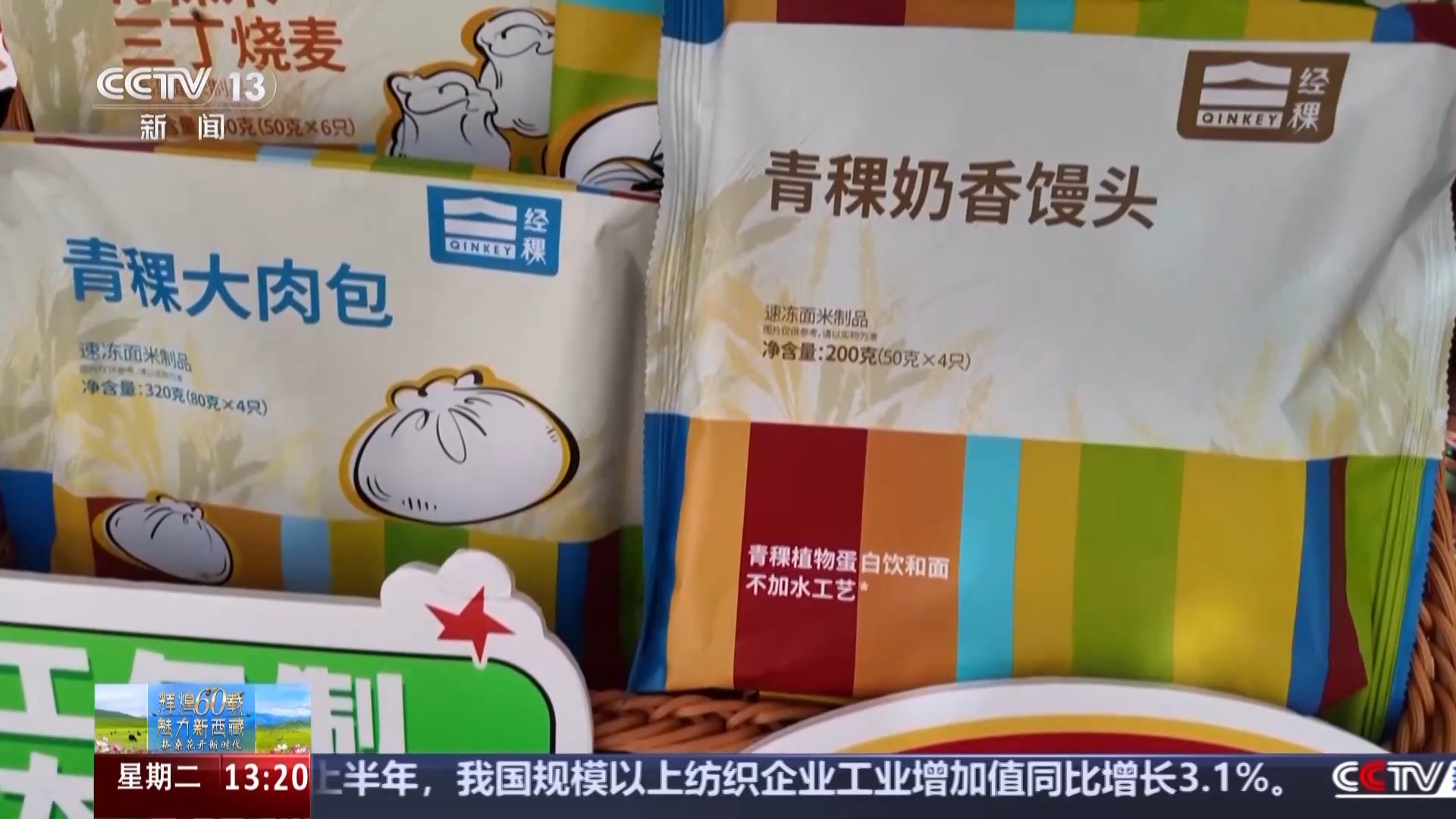

除了青稞面包,还有青稞粽子、青稞面条、青稞爆米花等一系列新产品被研发出来,江孜县的青稞产业逐步从传统粗加工向精深加工转型。

江孜县农业农村局局长孔金秋:像这个青稞爆米花,麻森这些产品在线上都非常受欢迎,一般上线了之后就会秒光,我们现在通过企业加合作社加农户的这种发展模式,已经实现了青稞原料订单7000吨,预计今年能够实现1.5万吨,青稞深加工产业的这个总产值预计突破1.7亿元,同比增长21%。

不光是青稞产品卖得好,青稞的种植也摆脱了过去只靠经验和人工的旧模式。

总台记者于晨:我现在是在日喀则市江孜县的努堆村,这里也是西藏青稞主产区之一,放眼望去,今年的青稞长势非常喜人,整个田野中都是一片生机勃勃的景象,与传统的耕种模式不同,如今,这里已经全面采用了数字化管理。

西藏日喀则市江孜县努堆村党支部书记普贵:这几天我们正在给青稞喷洒叶面肥,以前人工喷洒,一亩地需要半小时左右。现在用无人机,半小时能喷洒30多亩地,我们村的2500多亩地大概需要两天就能完成。

从2024年起,日喀则开始运用数字技术种青稞。包括江孜县在内的多个县区的青稞田里,都安装了小型气象站、土壤墒情仪、虫情仪等田间物联网设备,采集的数据实时推送至“日喀则市青稞产业大数据平台”,为精准水肥管理和生产决策提供科学的数据支撑。

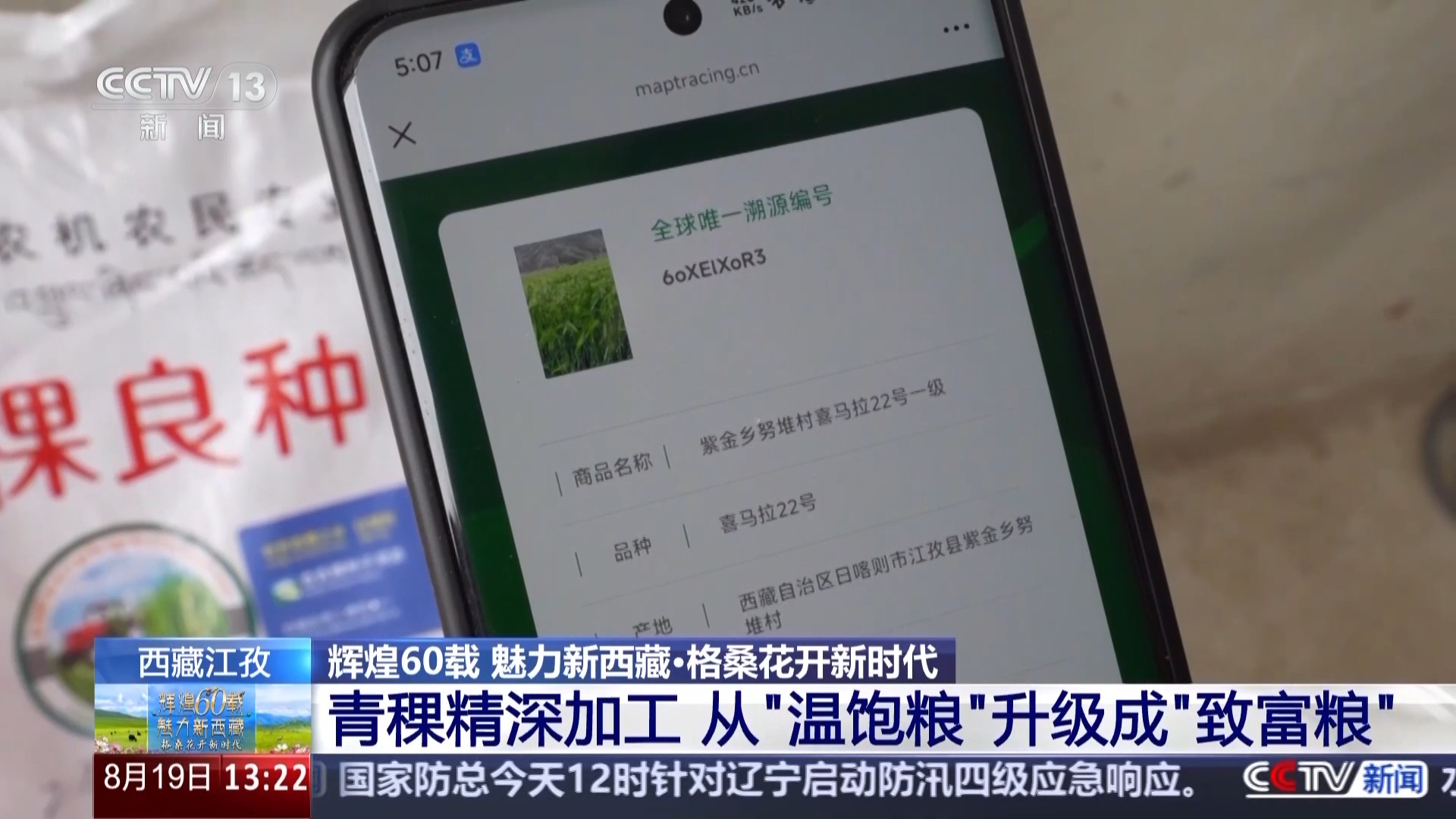

现在,江孜县的青稞产业用上了区块链溯源体系,每包青稞种子都有了自己唯一的“数字身份证”,通过扫码,就可以追溯种植全流程信息,有效保护了品种资源安全和区域品牌价值。2024年,江孜县青稞种植面积为11.63万亩,而放眼西藏全区,青稞种植总面积已达230万亩,总产量88.8万吨。如今,西藏已成功开发出4大类80余种青稞精深加工产品,年加工产值超12亿元。