点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【光耀太行】

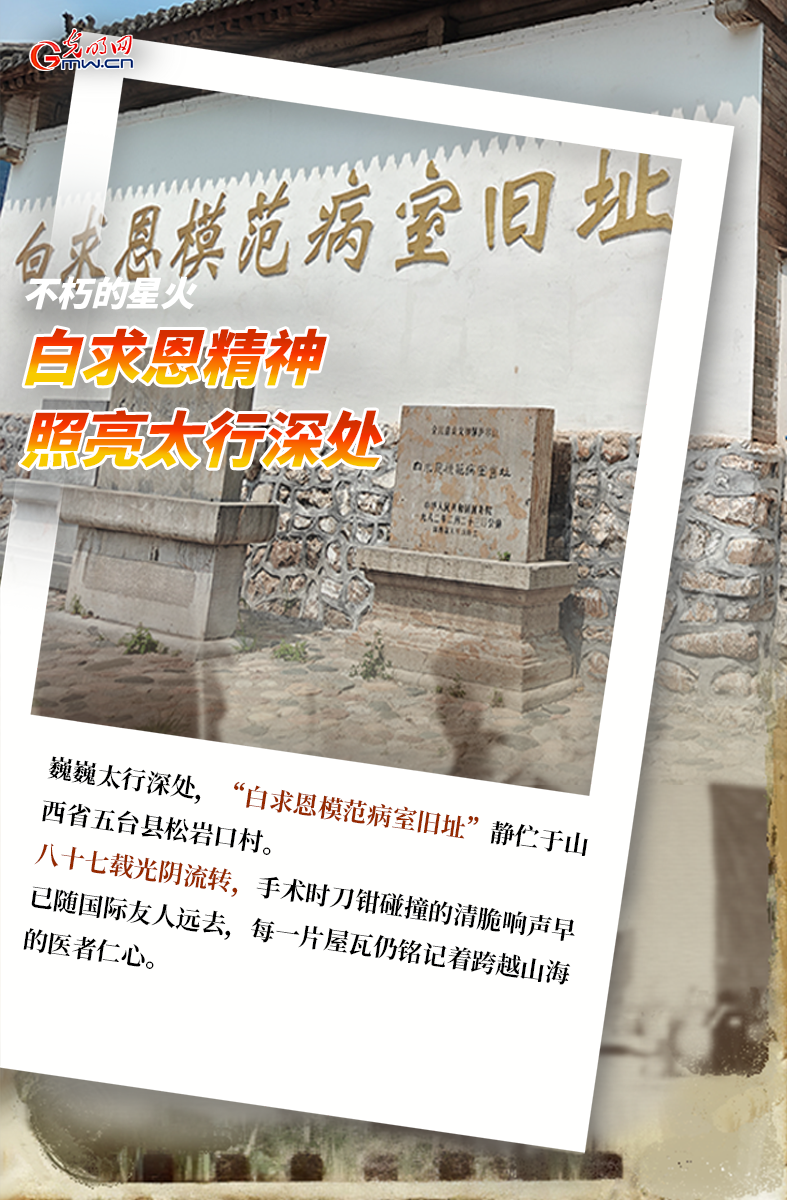

山西省五台县东北四十五公里处,松岩口村苍翠环抱,“白求恩模范病室旧址”静伫于巍巍太行深处。八十七载光阴流转,手术时刀钳碰撞的清脆响声早已随国际友人远去,每一片屋瓦仍铭记着跨越山海的医者仁心。现实于此铭记历史,镌刻下白求恩毫无利己的崇高国际精神。而今,穿越过战火与岁月的白求恩精神,仍熠熠生辉,温暖浸润着当代人的心灵。

远渡重洋:一位国际战士的奔赴

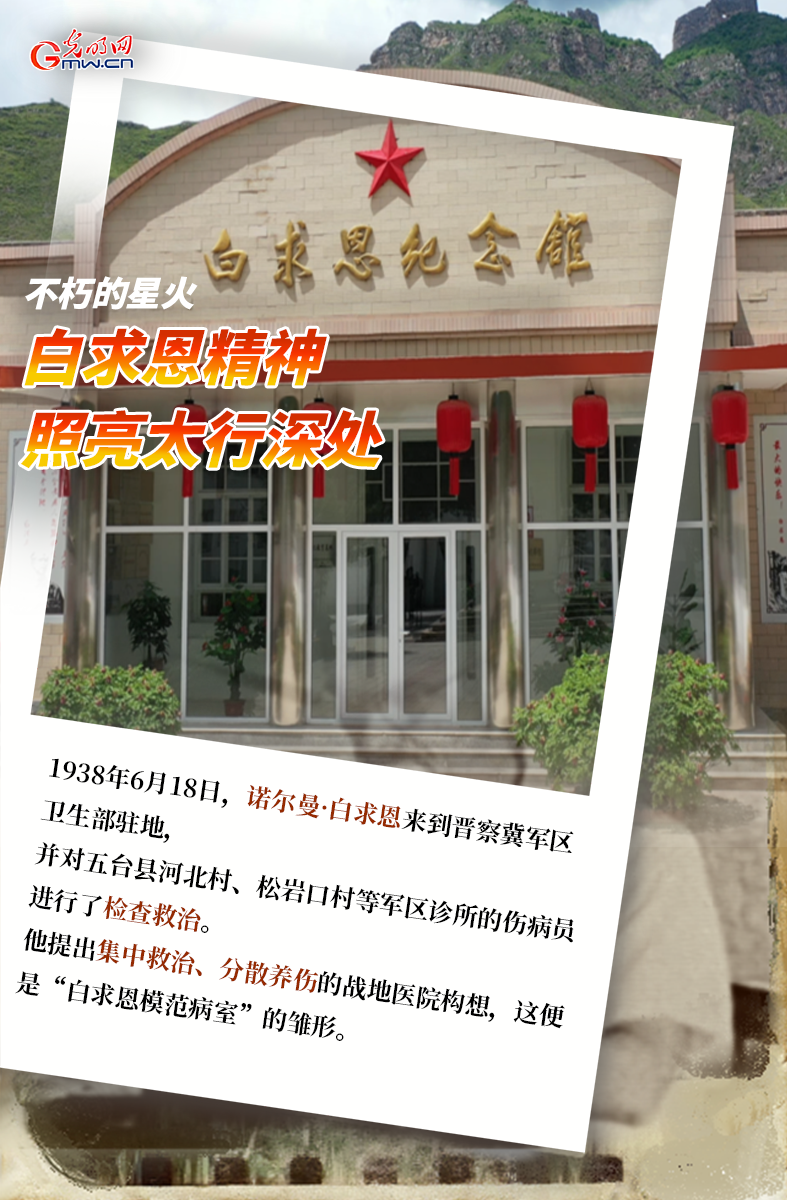

诺尔曼·白求恩,1890年3月生于加拿大,1935年加入加拿大共产党。1936年,他率医疗队奔赴西班牙内战前线救治反法西斯战士。卢沟桥事变后,经陶行知先生引荐,白求恩在北美组建援华医疗队,远渡重洋奔赴中国支援抗战。1938年6月18日,白求恩来到晋察冀军区卫生部驻地五台县耿镇镇河北村,并对河北村、松岩口村等军区诊所的伤病员进行了检查救治。为提高救治效率,他提出集中救治、分散养伤的战地医院构想,这便是“白求恩模范病室”的雏形。白求恩的到来,不仅带来了精湛医术,更点燃了战地医疗的革命火种。

军民同心:战地医院的诞生与创新

白求恩的建议很快得到毛泽东主席和聂荣臻司令员的批准。白求恩亲自参与设计、施工,发动大家集中五个星期时间,军民携手将松岩口村的龙王庙改造成了战地医院。1938年9月15日,这所模范医院正式落成,并命名为“白求恩模范病室”。

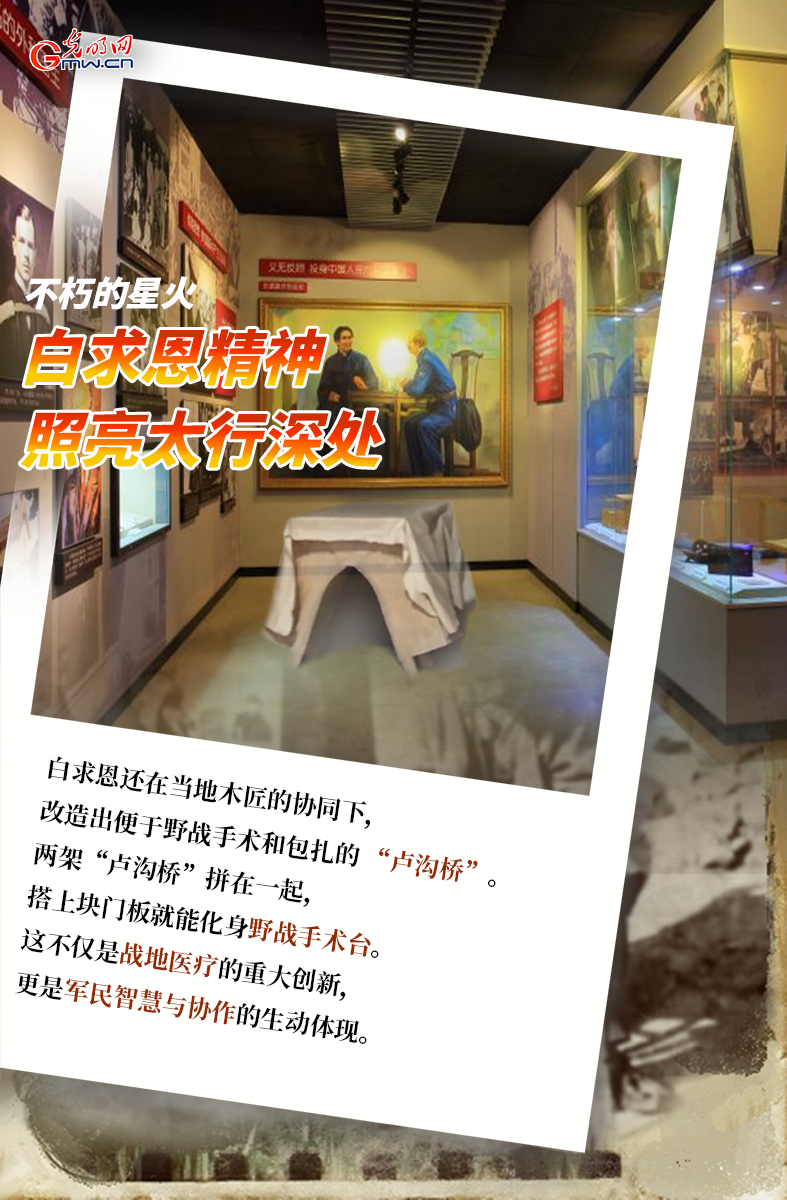

“白求恩是一个擅于创新的人。”白求恩纪念馆讲解员朱国华讲道,“除了模范病室,这里还有很多医疗器械和生活用品,都是白求恩和当地军民协同配合,一起动手制作出来的,最有代表性的是眼前这座‘卢沟桥’。”

“卢沟桥”并不是桥,而是白求恩以五台山地区百姓运输物资的“驮子”为原型,在当地木匠的协同下改造而成的药品器材装具。一架“卢沟桥”可以携带100次手术和500次换药包扎所需要的物品,两架“卢沟桥”拼在一起,上边再放一块门板就能当简易手术台。“卢沟桥”还可由骡马驮运,省力且不易洒落。这不仅是战地医疗的重大创新,更是军民智慧与协作的生动体现。

在松岩口村的110天中,白求恩与军民共同奋战。克服艰难险阻建成的白求恩模范病室,不仅使敌后根据地的伤病员得到了及时救治,还在艰苦卓绝的斗争条件下培训出一批医护人员,为我军创办野战医院积累了宝贵经验。

烽火仁心:用生命践行的国际友谊

1938年10月上旬,日军对晋察冀抗日根据地发动“大扫荡”,白求恩随军区卫生部被迫从五台县转移。气急败坏的日军焚毁病室,仅存门楼与一棵八百年古松。随后,白求恩随军区辗转平山、灵丘、唐县等地,多次率医疗队奔赴前线、抢救伤员。

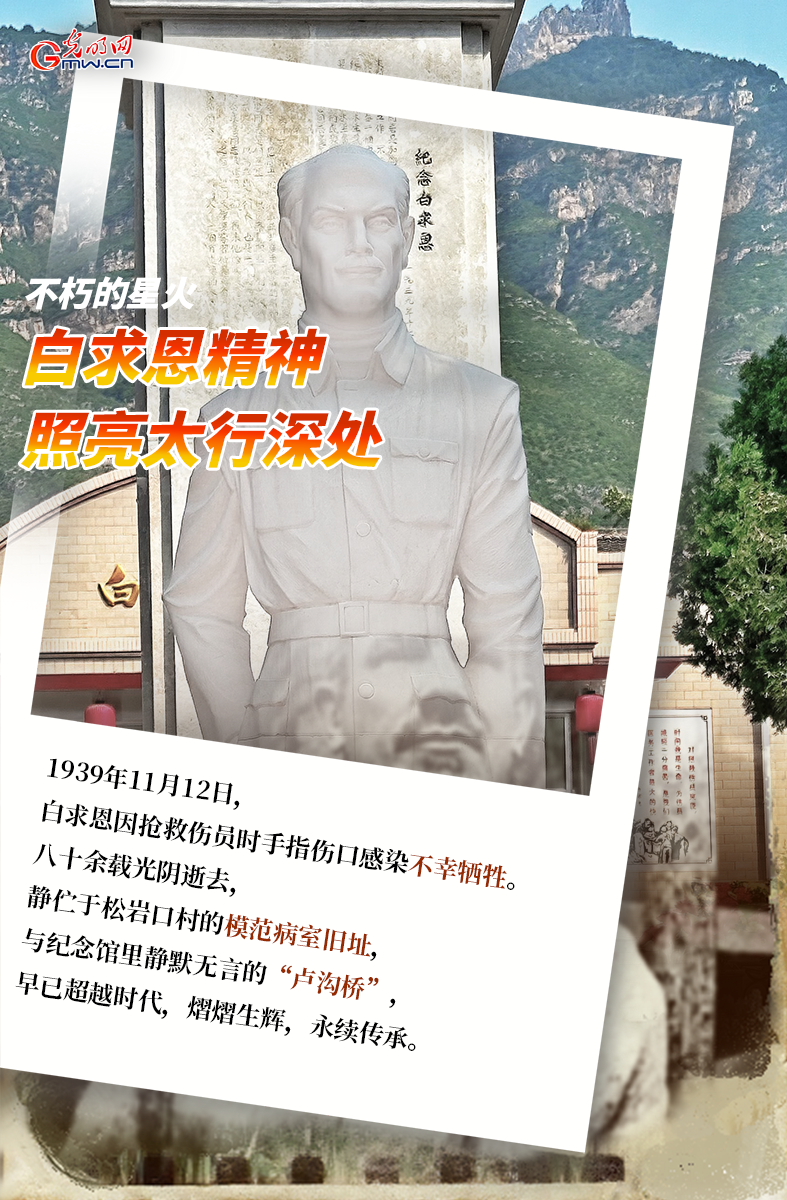

1939年11月12日,他因抢救伤员时手指伤口感染,不幸逝世于河北省唐县黄石口村。白求恩用生命践行了医者的誓言,书写了一部跨越国界的英雄史诗。

八十余载光阴逝去,昔日的战火与苦难渐行渐远。然而静伫于松岩口村的模范病室旧址,与纪念馆里静默无言的“卢沟桥”,仍不断激励着新时代千千万万个“白求恩”接过先辈手中的接力棒,沿着革命先烈的战斗足迹砥砺前行,让这簇不灭的精神薪火,早已超越时代,熠熠生辉,永续传承。

采写:茹行止

制图:叶芊兰(实习)

协调:山西省委网信办 白求恩纪念馆