点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【抗战中的文艺力量】

“我姥姥当时是怀着身孕到香港拍摄《孤岛天堂》的。”接受采访时,潘婕导演回忆起了外祖母黎莉莉的故事。在抗战电影《孤岛天堂》中,黎莉莉饰演了一位流亡的东北舞女。

电影《孤岛天堂》剧照,黎莉莉(左)在影片中饰演流亡舞女。(受访者供图)

拍摄《孤岛天堂》时,黎莉莉早已是赫赫有名的演员,但为了拍这部抗战电影,她放弃了在上海几百元片酬的高收入,来到香港过上了只有50元津贴,住大通铺、吃大锅饭的生活。潘婕说:“在我姥姥那一代文艺工作者心中,自己虽没能上阵杀敌,但可以用电影鼓舞民众,动员更广泛的抗战力量,这是他们为抗战作贡献的方式。”

《孤岛天堂》讲述的是上海沦为“孤岛”后,一群进步青年与汉奸殊死搏斗的故事。影片于1939年9月在香港上映,反响热烈。潘婕介绍:“当时连续放映了12天,观众反应特别热烈,甚至有人激动地向台上扔钱包和手绢。在重庆放映时效果也非常好。”后续,这部电影在南洋地区上映。一次观影中,当幕布上出现“中国不会亡”五个字时,全场观众都站起来了,长时间地热烈鼓掌,久久无人离去,这一幕让剧组成员备受感动。

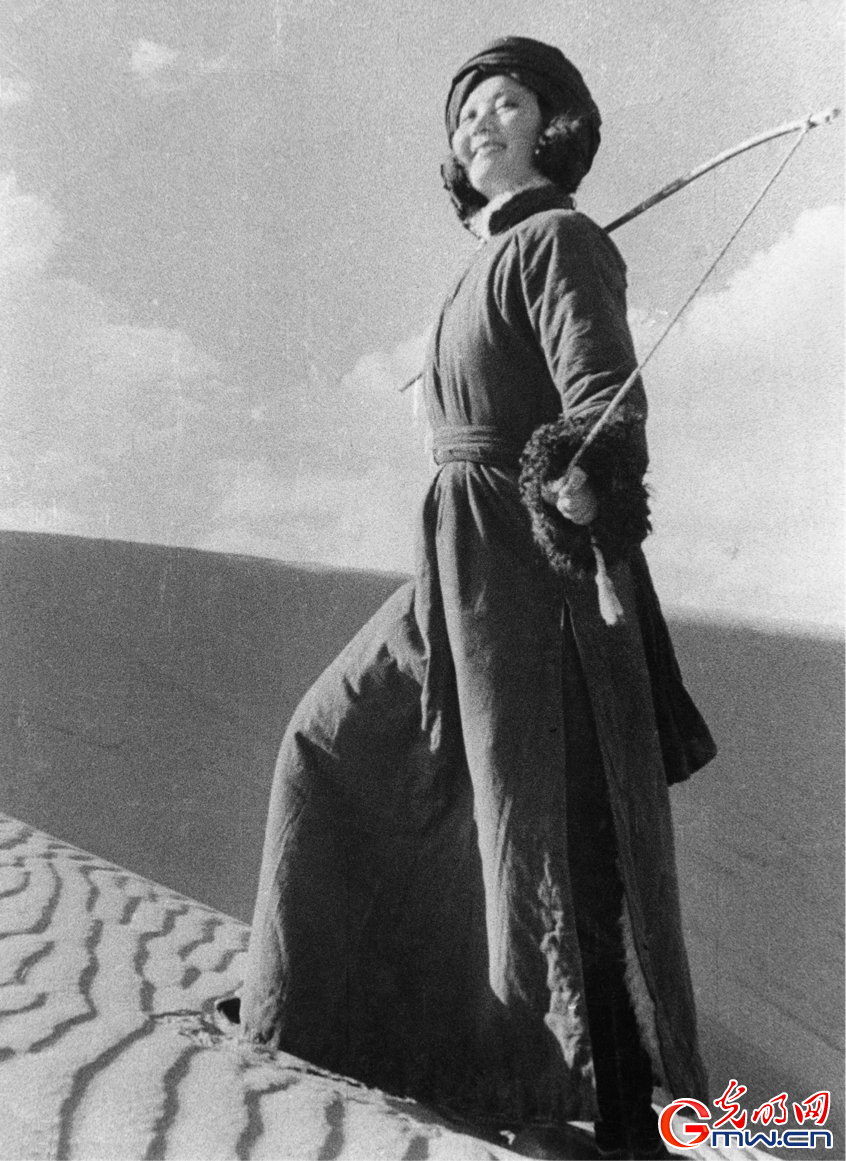

电影《塞上风云》剧照,黎莉莉在影片中饰演蒙古族姑娘金花。(受访者供图)

后来,黎莉莉又投入到另一部抗战电影《塞上风云》的拍摄中。这部电影讲的是蒙古族和汉族的青年,抛弃个人感情恩怨、团结抗战的故事。为了真实展现草原风貌,摄制组远赴内蒙古锡林郭勒草原取景。这一路十分曲折,潘婕介绍:“那时是国共合作时期,姥姥和剧组要长途跋涉,先路过国统区到延安,过了延安再到榆林,最后才到草原。”

这次漫长的旅程成为黎莉莉心中一段刻骨铭心的记忆。在回忆录里,黎莉莉记录下这样一段故事:“摄影队即将进入延安地界时,车子忽然坏了。延安群众自发帮他们修车、抬行李,这份朴素的情感让他们非常感动。”那时,黎莉莉第一次听到了那句影响她一生的五个字——“为人民服务”。

在延安短暂停留期间,黎莉莉还参观了鲁迅艺术学院。“她去鲁艺参观时,正好赶上演出《黄河大合唱》,当时指挥是冼星海。”潘婕描述,“当合唱进行到高潮部分,群情激昂时,冼星海转过身来,指挥全场观众一起高唱‘风在吼,马在叫,黄河在咆哮’。姥姥当时是第一次学这首歌,心情特别激动,她被延安地区高昂的抗战情绪深深打动。”

离开延安,抵达内蒙古草原后,摄制组遇到了新困难。为了演好蒙古姑娘,以黎莉莉为首的演员们需要深入生活、与当地人交朋友。但这些蒙古姑娘见着他们就跑。潘婕说:“他们后来才知道,原来是蒙古汉奸造谣,说摄影队是来抓人的。这些蒙古姑娘害怕了,不敢理他们。”摄制组没有放弃,用真诚和耐心化解隔阂。“我姥姥与她们交朋友,耐心地向她们学蒙古舞、学扎小辫儿,在点滴接触中逐渐赢得信任。”

演员、导演潘婕(受访者供图)

潘婕认为,黎莉莉能够在抗战时期克服重重困难,怀着坚定的信念投身进步电影的拍摄,其精神力量离不开她的父亲——革命先驱钱壮飞。“我的太姥爷去瑞金投身革命后,知道姥姥当了演员,就送了她十六个字作嘱托,‘善用艺术足以救国,误用艺术诱人堕落。’”潘婕说,“姥姥一直把这十六个字当作座右铭,这对她往后的艺术生涯尤为重要。”

在那烽火连天的年代,黎莉莉和她的同仁,正是怀揣着“善用艺术,足以救国”的信念,在大后方用胶片作武器,在银幕上点燃了“中国不会亡”的星火,融进全民族抗战救亡的洪流。他们的光影故事,是文艺工作者在特殊战场上进行战斗、鼓舞民心的真实写照,也是“反击侵略的另一种武器”的生动诠释。

策划:李方舟 董大正 任子薇

采写:任子薇 董大正

视频制作:董大正