点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

80多年前,美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中记述了一所他认为世界上绝无仅有的大学:它以窑洞为教室,砖石当桌椅,土墙做黑板。

从陕北边区到敌后战场,这所大学培养出十余万军政骨干,不仅为革命胜利奠定了坚实的人才基础,更树立了一座永恒的精神丰碑,它就是 中国人民抗日军事政治大学。

激昂的校歌,“团结、紧张、严肃、活泼”的校训,凝练着这所窑洞大学的使命与精神。

民族存亡关头,“必须大数量地培养干部”成为紧迫任务。1936年,中央红军到达陕北不久,就在瓦窑堡创办了中国人民抗日红军大学。

1937年1月,红军大学迁至延安,更名为中国人民抗日军事政治大学,向全国革命青年敞开大门。在中国抗日军政大学纪念馆,这张泛黄的招生布告格外醒目:凡18至28岁,身体强健,无不良嗜好者,皆可报考!这张布告如星火燎原:成千上万的热血青年突破封锁奔赴延安。

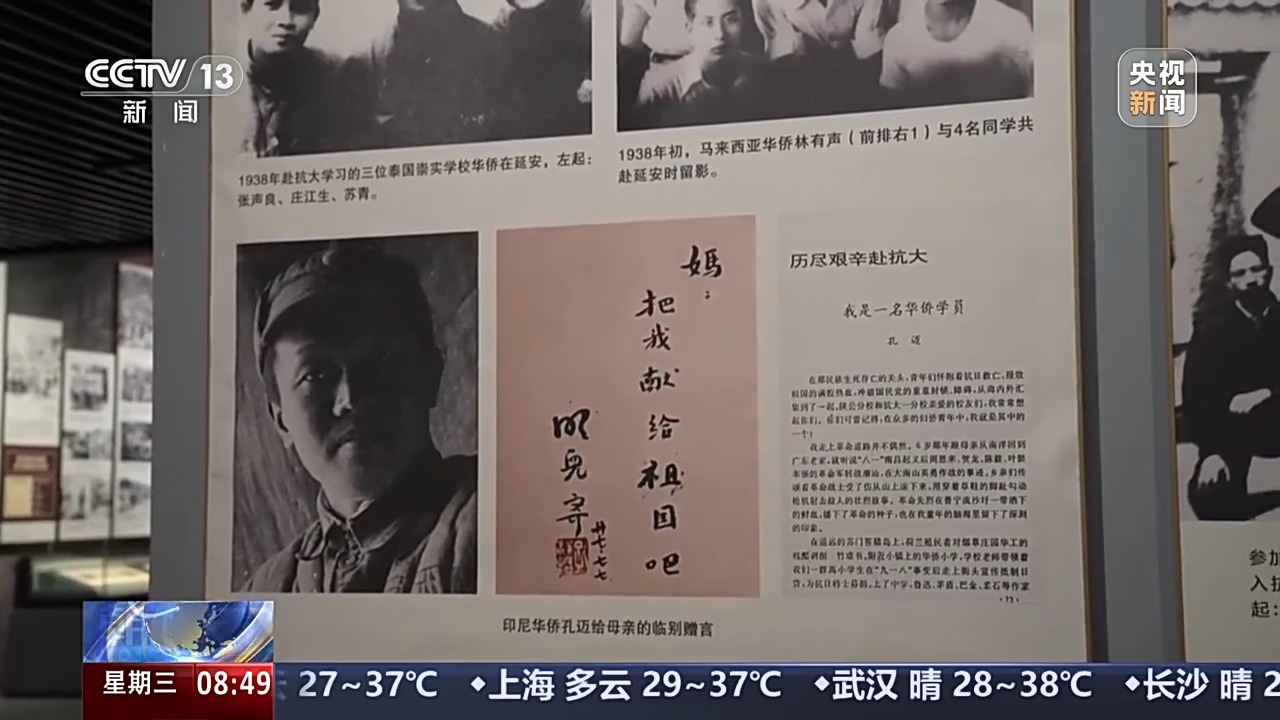

纪念馆里这张老照片令人动容,1938年,日军铁蹄践踏中国的消息传至南洋,19岁的印尼华侨青年孔迈瞒着父母毅然归国。途经香港时,他在随身携带的照片背面写下:妈,把我献给祖国吧!托人捎给母亲后,他只身奔赴延安。

中国人民抗日军政大学纪念馆讲解员雷明娟:孔迈只是千千万万青年当中的一名代表,上海爱国青年所作的诗,“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心,只要还有一口气,爬也要爬到延安城。”通过字里行间,我们都能感受到救国救民的坚定理想信念。

延安成为全国抗战的精神灯塔,而抗大则是无数热血青年理想的启航之地。1937年7月到1939年6月,延安接纳了3万多名青年学生,一半以上进入抗大学习。

抗大在发展中也展现出“越抗越大”的蓬勃生命力和艰苦奋斗的边区精神。这块题有“伟大事业”的牌匾,是中央为表彰抗大师生半月内挖出175口窑洞而赠。在极端困难中, 师生们以野桃核做算盘珠,桦树皮为纸 ,甚至制作出了机枪音响器以模拟实战环境。

坚定正确的政治方向、艰苦朴素的工作作风、灵活机动的战略战术,是抗大的教育方针。毛泽东等领导人常亲临抗大授课,他曾风趣地对学员们说:你们是过着石器时代的生活,学习当代最先进的科学——马克思列宁主义。

肩负抗日救国的使命,抗大先后在各根据地建立了14所分校,广育人才,播撒革命火种。1939年7月至1943年1月,抗大总校迁至太行山区,深入敌后办学,成为中国共产党的又一战略创举。

敌后办学异常艰难,这尊塑像记录下学员夜宿羊圈、抱羊取暖读书的真实场景。学员们一边反扫荡,一边坚持学习、开荒种地、发动群众。郑江英的爷爷等许多群众受抗大的影响走上革命道路。

信都区浆水镇寨上村村民郑江英:原来这里是荒郊野外,抗大学员们就拿着小凳在这学习,也帮助村民学文化。

即便环境艰苦,抗大依然保持着高质量的教育水准,这些涵盖国际政治、经济哲学、特种作战等内容的教材,很难想象是出自八十多年前的穷山沟。更让人惊叹的是这组版画,生动记录了抗大校庆五周年时,在敌后举行的一场盛大联欢。

抗大办学九年,不仅为抗战和全国革命胜利培养了大批骨干,更具有长远的战略意义。当年,中国共产党人虽身居窑洞,但已为“明日之中国”擘画了人才蓝图,仅在延安及周围就创办了鲁迅艺术文学院、陕北公学等30多所干部学校。新中国成立后,国防大学等数十所高校都与当初的“窑洞大学”一脉相承。

无数牺牲奋斗,换来今天的和平昌盛。抗战胜利八十周年之际,在山东烟台,99岁的抗大学员孙佑杰给青少年上了一堂红色传统课。从延安宝塔、太行山麓,到各抗日根据地旧址,抗大先辈的足迹,已成为新一代继续奋进的路标。

中国人民抗日军政大学学员 孙佑杰:只有共产党才能救中国,我们的下一代要继承革命先烈的光荣传统,使我们为人民服务的精神,代代相传下去。

(总台央视记者 姬强 高晨源 李志 宋建春 赵菁)