点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【文物里的抗战记忆】

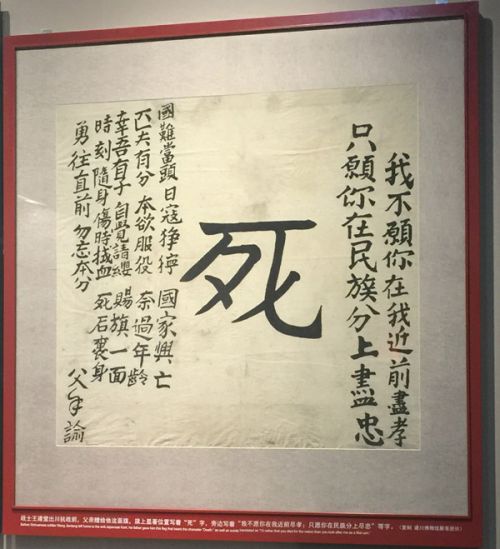

在中国人民抗日战争纪念馆中,一面五尺见方的白布制成的“死”字旗格外刺眼,旗上斗大的“死”字苍劲有力,旁有小字:“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族分上尽忠……”这面旗见证了一位父亲深沉的嘱托,更刻着一个民族在危亡之际的呐喊。

“死”字旗。资料图片

1937年,七七事变爆发,日本发动全面侵华战争。全国各族人民的救国热情空前高涨。在四川安县曲山镇,25岁的小学教员王建堂,按捺不住投笔从戎、以身许国的决心,主动请缨,杀敌报国。很多志同道合的青年纷纷响应,很快就组织了一支170多人的队伍,取名川西北青年请缨杀敌队,并向安县政府申请出川抗日。

王建堂。资料图片

时任安县县长的成云章,很快批准了王建堂他们的恳请,将他们统一编入了当时的安县义勇补充队。

1937年初冬,安县社会各界人士在县城的“大安游艺场”(今安昌公园)召开出征大会,为“川西北青年请缨杀敌队”送行。

出发之际,王建堂收到了父亲托人送来的包裹。包裹里是一块五尺见方的粗白布做成的旗帜,旗帜的正中写着一个斗大的“死”字,古朴凝重,力似千钧。带着父亲的嘱托,王建堂随川军踏上了抗日的道路。

建川博物馆还原的抗战出征时“死”字旗赠送现场。资料图片

出征后,王建堂一行步行至重庆,经过三个月训练后,编入第二十九集团军野战补充二团,于1938年初春东出四川,奔赴抗日前线。

王建堂背负着“死”字旗先后参加了武汉会战、鄂西会战、大洪山保卫战、常德会战、长沙会战等战役。在前线作战期间,三次负伤。每一次负伤他都是用“死”字旗擦拭、包裹伤口,然后把沾满鲜血的旗帜收好,希望能活着、带着“死”字旗回去见父亲。但前线战斗激烈,部队转移较快,那面沾满鲜血的“死”字旗最终也丢失在了战场上。

抗战胜利后,王建堂凭借记忆复制出“死”字旗。1992年,王建堂在北川病逝,终年80岁。遗憾的是,这第二面“死”字旗在2008年“5·12”汶川特大地震中,被掩埋于北川老县城的废墟中。

但历史不会被遗忘。如今这面“死”字旗,在上世纪九十年代,根据王建堂的两位侄子王烈军、王烈勋的回忆再次“重获新生”。布上的“死”字笔锋依然凌厉,仿佛还能听见当年那声“为国家、为民族洒尽最后一滴血”的呐喊。

“死”字旗,不仅是一段血与火历史的缩影,更是中华儿女为维护民族独立和民族尊严视死如归、宁死不屈崇高气节的注脚。

资料来源:新华网 央视新闻 央广网 CCTV国家记忆 江西日报

策划:李方舟 茹行止 王文韬

制作:王文韬