点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【文物里的抗战记忆】

这是抗日战争中活跃在冀中白洋淀上的水上游击队——雁翎队。石少华摄

“雁翎队,是神兵,来无影,去无踪。千顷苇塘摆战场,抬杆专打鬼子兵……”这首抗日战争时期流传在白洋淀的民谣,记录了一支令敌人闻风丧胆、令百姓欢欣鼓舞的英雄队伍,它就是活跃在白洋淀上的抗日武装——雁翎队。

雁翎队使用过的木船。资料图片

在中国人民抗日战争纪念馆,收藏着雁翎队当年使用过的木船。历经冀中抗战烽火洗礼的它,见证了雁翎队的传奇历史。

简易的小木船上,两杆被称为“大抬杆”的火枪也格外醒目,看似平平无奇的装备,却是雁翎队能够频频出奇制胜的“法宝”之一。

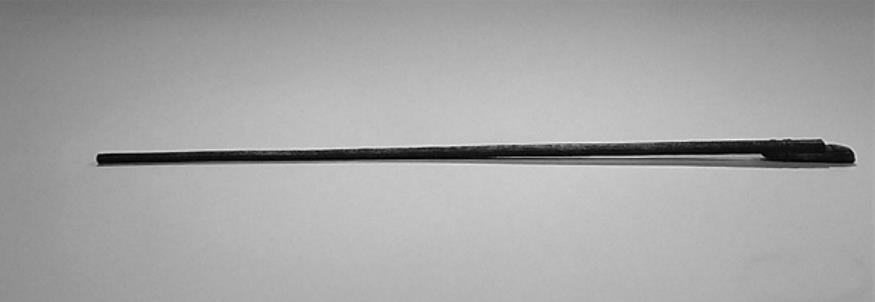

“大抬杆”。资料图片

大抬杆,也叫“扫帚炮”,全长2.5至3米,前半截装铁砂,后半截装火药,百米之内杀伤力较大。为防止水打湿枪膛内的火药,游击队员们便在枪支信口(点火处)插上雁翎。

1938年,侵华日军的铁蹄无情地踏破了白洋淀的宁静。不断对白洋淀水陆各主要村镇进行“扫荡”和“清乡”,惨无人道地屠杀人民。1938年秋,中共安新县委和抗日政府成立,在水乡三区建立县大队三小队。这支由中国共产党领导、水上猎户组成的游击队活跃在白洋淀,勇敢机智地与日寇战斗,截断敌水上运输线、拔掉据点。游击队员抬起插着雁翎的火枪,驾驶小船排成整齐的“人”字,宛如展翅高飞的雁阵,雁翎队由此得名。

雁翎队在芦苇丛中的监视哨。石少华 摄

《白洋淀人民斗争史》记载,1943年秋,日寇租用100多只货船组成包运队,在天津装上大批军火、被服等军用物资,准备通过大清河运往保定,以支援他们在太行山区的“扫荡”。

雁翎队战士们整装待发,迎击敌军。石少华 摄

雁翎队获悉了这一情报。经过三区区委研究,决定伏击鬼子的包运船,夺取军用物资,配合太行抗日军民的反“扫荡”斗争。

9月14日黎明,雁翎队全体指战员埋伏在安新县王家寨和赵庄子之间的苇塘里。上午8时左右,包运船开来,随着队长郑少臣一声枪响,战斗打响。毫无戒备的敌人慌忙还击,雁翎队队员跃上敌船,夺过敌人的机枪,一阵猛扫,压倒了敌人。

这次战斗,我方牺牲3人,敌人却死伤过半,缴获轻重机枪各一挺、步枪百余支和几十只船的军用物资。

从1939年成立到1945年配合主力部队解放安新县城,雁翎队由最初的20多人发展到120多人,与敌交战70余次,击毙俘获日伪军近千人。

在抗日烽火硝烟中诞生的雁翎队,在血与火的交淬中成长壮大,他们以血肉之躯捍卫民族尊严,在中华民族抗日战争史上写下了光辉的一页。

雁翎大街路牌。新华社记者牟宇 摄

八十多年过去,白洋淀的荷叶依旧层层叠叠,水面上不时还回荡着雁鸣声,仿佛在告诉我们:轻舟如箭、神出鬼没、英勇无畏,雁翎队始终在这里……

资料来源:人民日报 新华网 中国军网 学习强国 中国国家博物馆

策划:李方舟 茹行止 王文韬

制作:王文韬

查看更多【文物里的抗战记忆】系列有声手账