点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

10月13日,“高质量发展中国行·新时代的气象万千”网评引导活动在江苏启动。活动期间,采访团将深入南京、苏州两地,近距离感受江苏气象的“精密”“精准”“精细”。

步入江苏省气象信息中心机房,便会听到“嗡嗡”的设备运行声。“可以说,机房中的设备正是支撑全省气象精准预报的‘智慧大脑’,为现有江苏气象的数值预报、人工智能技术运行、大数据分析提供强大的算力支撑。”业务人员杜刚表示,机房内设置了UPS(不间断电源)配电区,可保障超过35分钟的备用电力供应,确保气象业务稳定运行。

光明网记者姬尊雨/摄

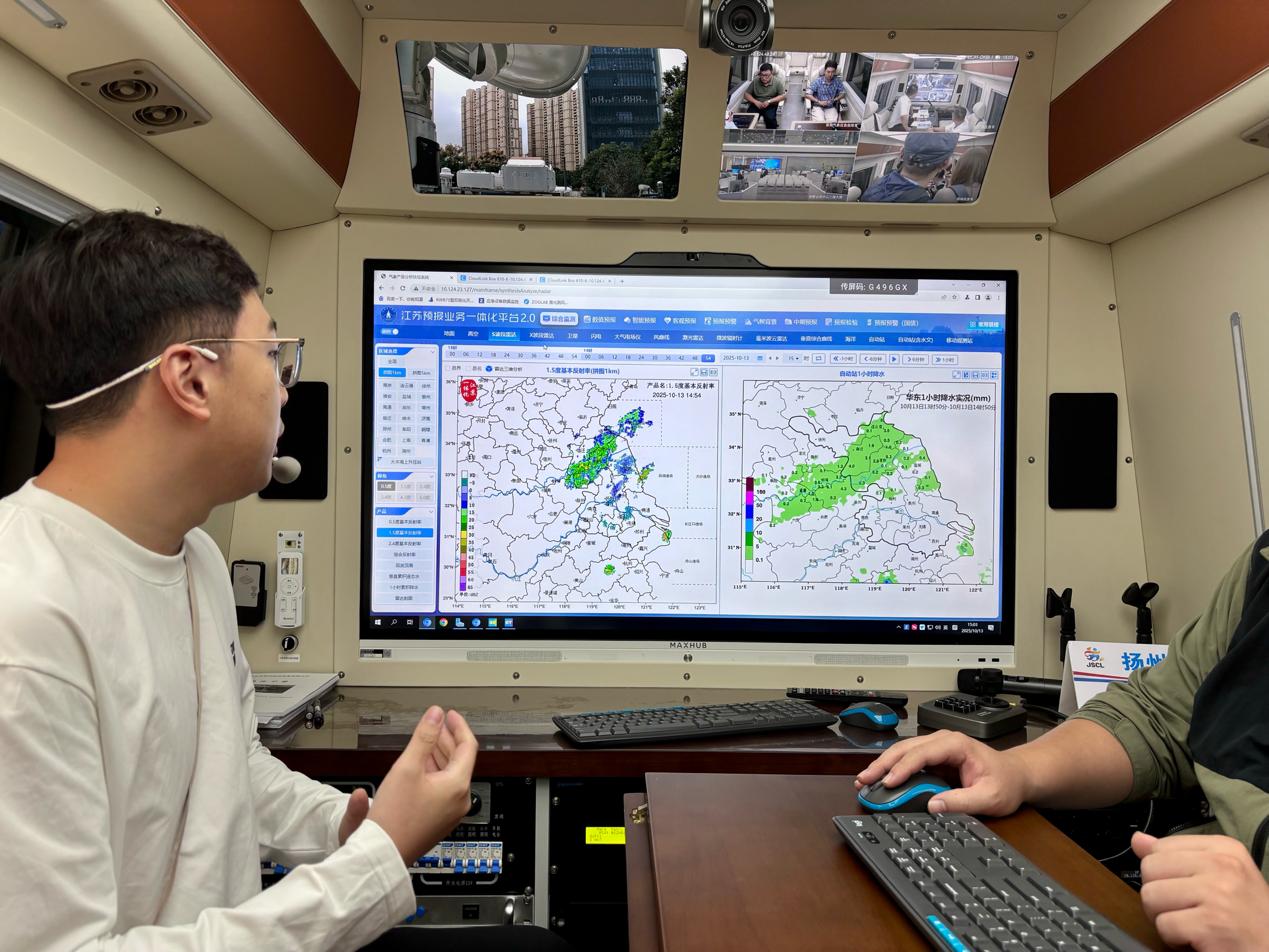

气象中心门口停放的一辆移动应急观测车吸引了诸多人的目光。江苏省气象探测中心业务人员吴丹晖介绍,2025年,江苏省气象局建成省气象移动应急观测系统,采用“1+3”布局,江苏省局配置一辆移动平台侧重通信指挥功能,在连云港、扬州、苏州三市各部署一辆配置了小型X波段测雨雷达,激光测风、测云雷达等大气环境和生态观测设备的观测车。

光明网记者姬尊雨/摄

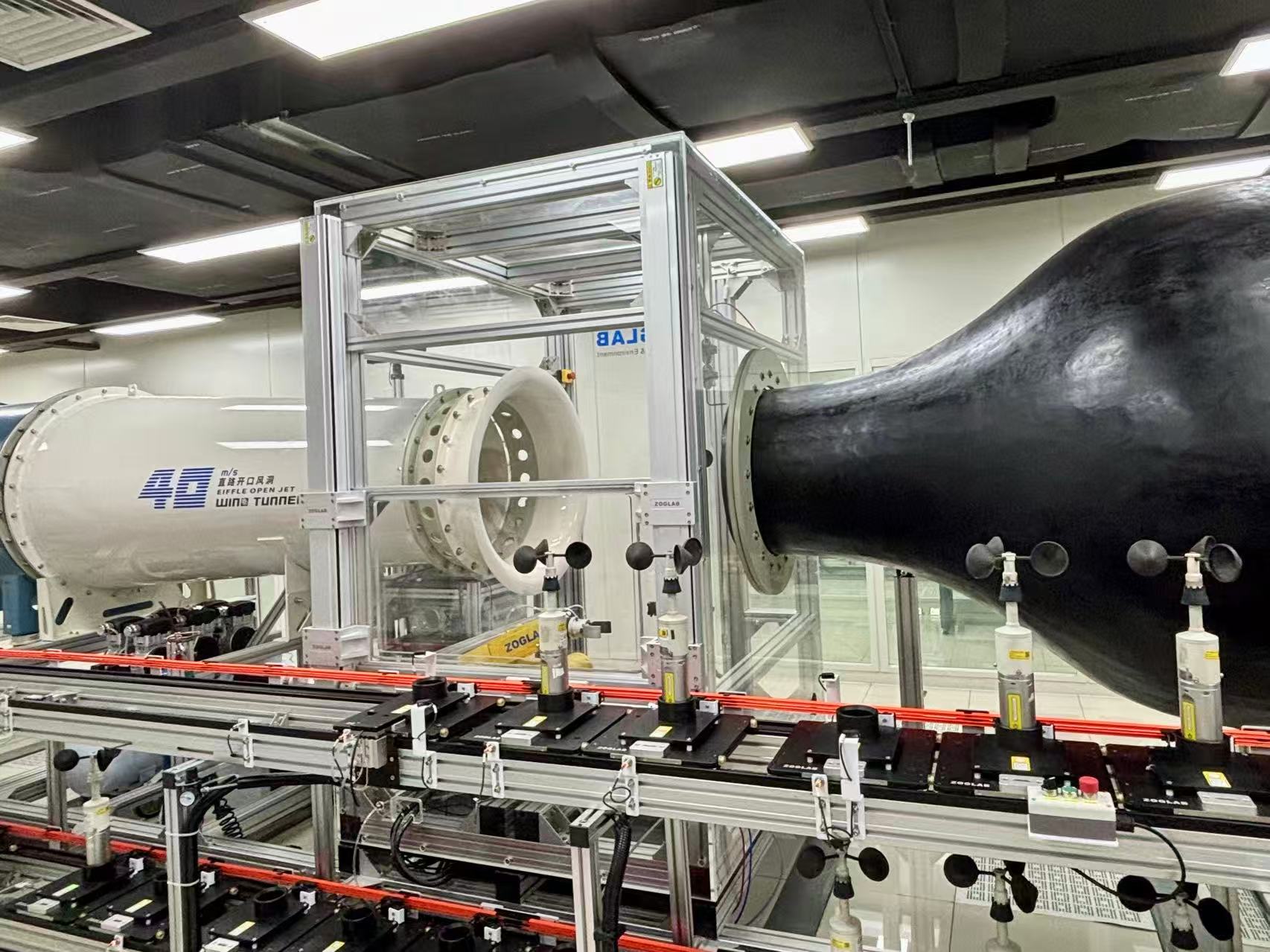

自动气象站是气象观测体系的核心组成部分,杯式风速传感器用于观测风速,为了确保观测数据的可靠性,它必须定期进入风洞实验室进行校准。

“实验室有一个最高风速可达70米/秒的风洞,并创新配备机械臂和传送带系统,在全国率先实现了风速传感器的全自动检定,用机械臂代替人工进行传感器装卸,使用该系统后,校准效率提升了四倍。”风洞实验室内,江苏省气象探测中心业务人员杨敏告诉记者,实验室不仅负责江苏省自动气象站的校准,还面向社会提供相关仪器的校准服务,年校准能力达到2000多套。

光明网记者姬尊雨/摄

大数据也在气象领域发挥了新作用。据介绍,在中国气象局的统一部署下,江苏形成了布局适当、运行可靠的综合气象观测系统,气象观测覆盖所有乡镇,主要高速公路沿线约15公里就有一个自动气象站。江苏71个地面观测站、1920个区域自动气象站的分钟数据都会实时汇总到江苏省气象大数据中心,服务于全省气象预报预警业务。

近年来,江苏省气象部门持续完善气象灾害监测预警体系,强化以预警为先导的应急联动机制,全面提升气象服务保障能力,有力防范和减轻极端天气灾害影响。江苏全面建成以省级预警中心为枢纽,覆盖省、市、县三级的“1+4+3”预警信息发布体系,实现20大类695个发布渠道的集约化管理。年发布预警信息超1.5万条,累计送达8亿人次。

光明网记者姬尊雨/摄

2024年8月5日,响水县南河镇出现强对流天气,房屋受损190余间,但因提前预警和精准转移,实现人员零伤亡;2025年,在台风“竹节草”影响期间,省、市、县三级气象部门开展递进式服务,联合应急、水利、海事等部门提前部署,全省累计安全转移人员6.4万人次,紧急避风船只10900余艘,极大程度减少了灾害损失。

气象事业高质量发展如何服务公众?江苏省气象服务中心研发了“飘絮预报”“蚊子出没预报”等一系列接地气的天气影响类预报产品。“在2025江苏省城市足球联赛(‘苏超’)期间,推出了‘苏超’天气解码计划等精细化预报产品,紧扣天气热点,深耕防灾减灾科普,全力服务人民美好生活。”江苏省气象服务中心公众气象科科长单婵说。

据悉,本次活动由中国气象局办公室主办,中国互联网新闻中心(中国网)、中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)和江苏省气象局共同承办。 (光明网记者姬尊雨)