点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

日前,国家文物局发布文物科技领域最新成果,“十四五”期间,国家文物局依托高校和科研院所等单位,开展多项基础性工作和创新性研究,已设立40家重点科研基地。而在此之中,如何进行精准的文物身份鉴别,就是其中一项重要的研究工作。

文物身份鉴别是日常文物管理中的一个重要环节。比如,在文物需要出入库,或是远赴海外进行文化交流巡展时,需要快速、准确地验明正身,也就是需要证明回来的这件就是当初出去的那件,证明“我”还是“我”。

过去,这项工作更多依赖于专家的经验和严格的管理制度。而在科技日新月异的今天,我们究竟该用什么方法,来为国宝验明正身?

如何找到文物的“指纹”

作为终极身份标识?

为了解决文物身份的识别问题,人们想了很多办法。最早期是给文物贴上纸质标签、盖上火漆印章。再后来,有了更先进的无线射频识别技术,将一个微小的芯片放入囊匣,用仪器一扫就能读出信息。这些方法虽然在一定程度上提升了效率,但它们都有一个共同的“软肋”:标识与文物本体是可分离的。也就是说,这类身份标识存在伪造的可能。

那么,文物有没有像人体的指纹一样,与本体“长”在一起、无法分离、无法复制的身份标识?答案是:有。

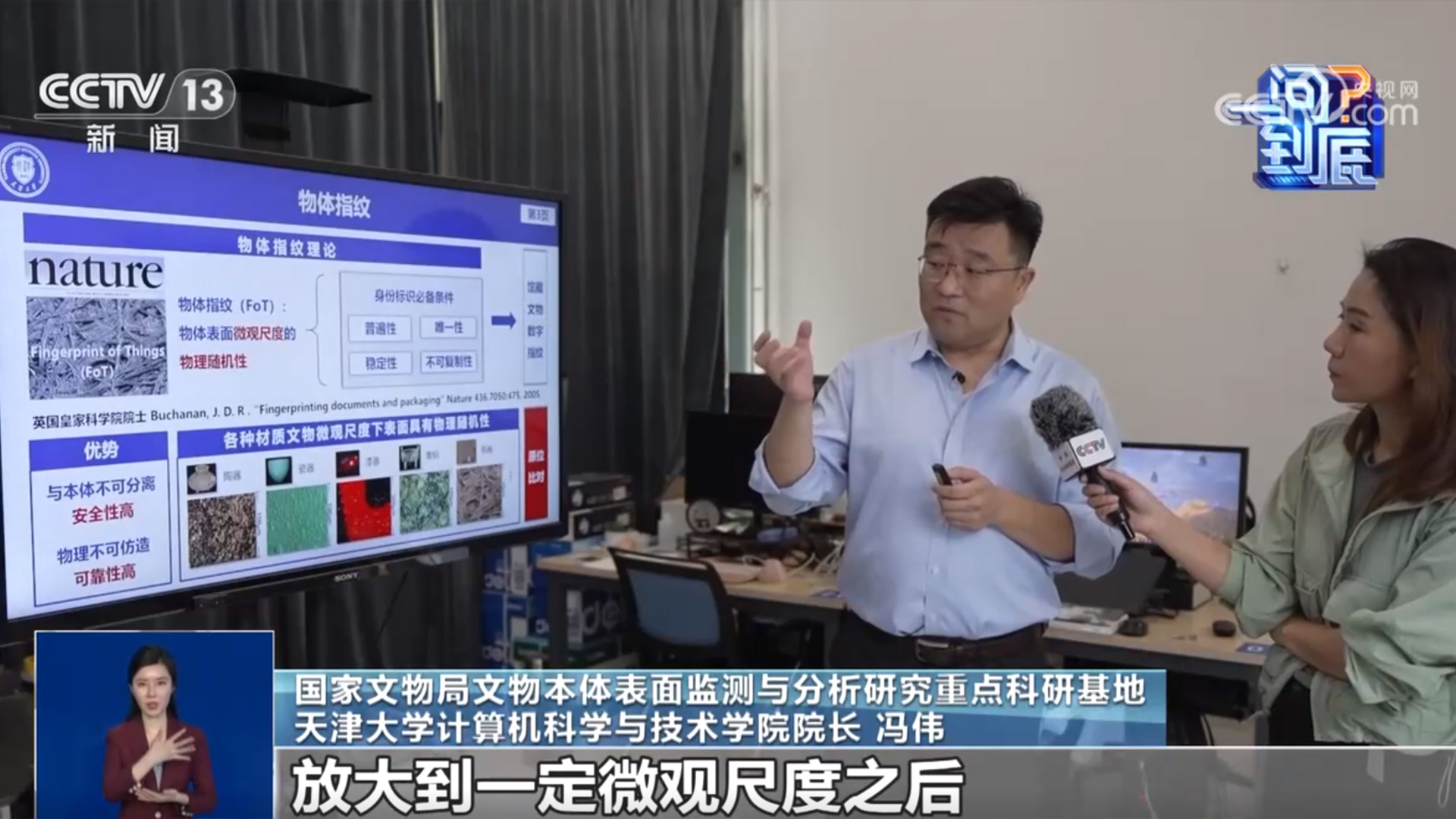

国家文物局在天津大学设立了“文物本体表面监测与分析研究”重点科研基地,研究发现,其实每一件文物在微观世界里都隐藏着一枚独一无二的“指纹”,为文物打造了独有的终极“身份证”。

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:大部分器物的表面,放大到一定微观的尺度之后,它都有这个器物本身的物理随机性,这个物理随机性就天然形成了它的唯一性,不可复制、稳定和普遍存在的身份标识。也就是说它在微观上的不同是普遍存在,并且是稳定的。

从瓷器气泡到书画纤维

“指纹”无处不在

这项技术的理论基础,被专家称为“物体指纹理论”,或者“物纹理论”。它的原理其实非常容易理解:世界上不存在两片完全相同的树叶,同样,也不存在两件微观结构完全相同的器物。无论是人工制作还是天然形成,几乎所有物体的表面在放大到微米级别后,都会呈现出独有的、随机形成的物理特征。

比如,一件瓷器,在宏观上我们看它的釉面光滑如镜,但在微观下,烧制过程中产生的气泡,其分布、大小、形态都是完全随机、不可复制的。再比如,一幅古画,构成画纸的植物纤维,其排布方式也千差万别,即便有人能将画作揭成两层,在微观下,纸张的纤维结构也必然会发生不可逆的改变。

那么,真正的挑战来了,我们如何在“微米级”条件下采集“指纹”后,下次还能精准地找到“同一个位置”进行比对?

微观条件下

文物“指纹”如何原位比对?

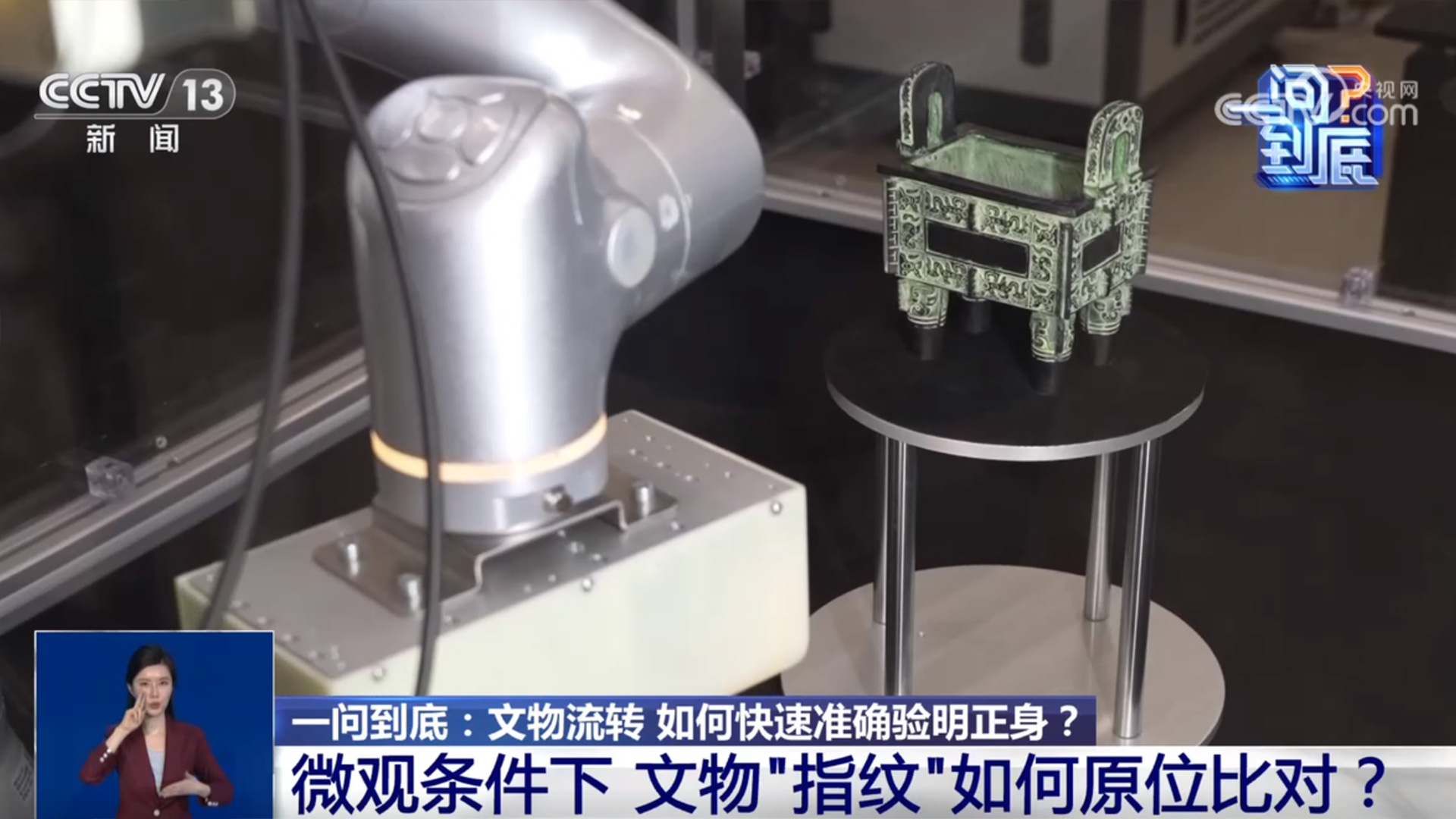

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:我们把文物放到不同的位置,这个系统是可以自动把这个相对位置调整到和上一次观测一模一样的状态。

记者:哪怕我们这个文物摆放的角度、高度有很大差别。

天津大学计算机科学与技术学院院长 冯伟:实际上它都是可以自动找回来的。

第一步是在宏观层面,利用前一次观测的图像作为参照,引导机械臂驱动相机去精准地复原到上一次观测的那个位置上。而最关键的是第二步,在微观的层面上,让比对的区域分毫不差地锁定上一次的观测范围。极微小的差别都是不允许的。

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:必须回到同样的位置,如果不是同样的位置,那这个比对的结论就完全不可信了。我们提供了一个算法,它是迭代式的算法,这个算法可以一步一步修正到最优的相对位置上,理论上可以做到无限小接近,这样的话就重定位回来,因此就有了原位比对。

在天津大学的国家文物局重点科研基地,让我们来看看这台设备如何在一对“双胞胎”器物中找不同。实验对象是两件现代工艺品青铜鼎,其相似度极高,也就是使用放大镜,人眼也很难分辨。系统自动在鼎身上一个仅有0.8乘以0.5毫米的微小区域进行扫描。

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:可以看到鉴别的结论,这个鉴别的是18.5%的置信度,它的相似度是18.5%。结论就是,它不是之前比对的器物。人肯定没办法区分的两件文物,可以很高可信度区分出来。

机械臂探测文物

如何确保不损伤文物?

看到精密的机械臂在器物的周边移动,难免会让人担心这个器物的安全问题。这又如何保障呢?研发团队为此设计了双保险。首先,会预先建立文物的三维模型,机械臂的运动轨迹在精密计算下,物理空间上就不会与文物发生触碰。其次,探测头前端还安装了高灵敏度的距离和压力传感器。

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:我们国家文物有标准,文物在不受任何损伤的能承受的最大力是0.5牛,当它达到0.4牛的时候它会自己停。所以说它是绝对安全的,我们整个光采用的全是文物系统里面久经考验的冷光,低照度的LED光。

0.4牛的力,可以理解为轻轻拿住一个鸡蛋的力量。除了身份鉴定,这项技术还可以用于文物的定期“体检”,通过精确比对,及时发现文物表面的细微病害。同时,研发团队还在攻关,将这套系统小型化,研发手持设备。

天津大学计算机科学与技术学院院长冯伟:去做这种手持式的文物身份鉴别,比如说文物的出入库的管理,甚至出入境的快速鉴别,这个应用的场景场合机会就会更多。