点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【赓续星火 再启新程——信物见精神】

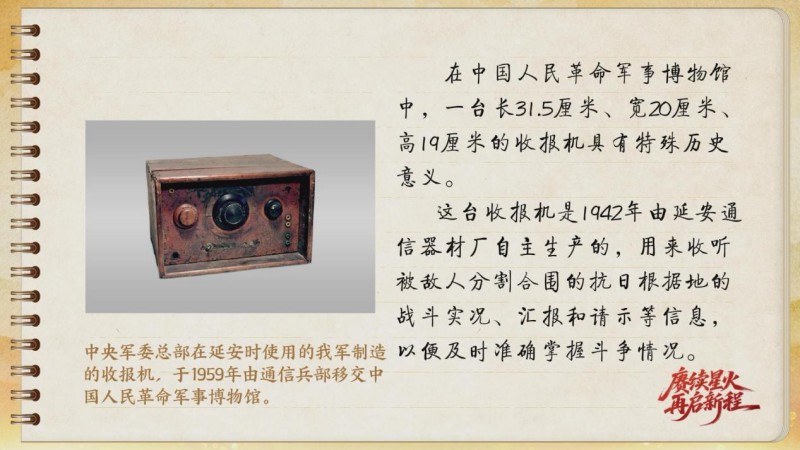

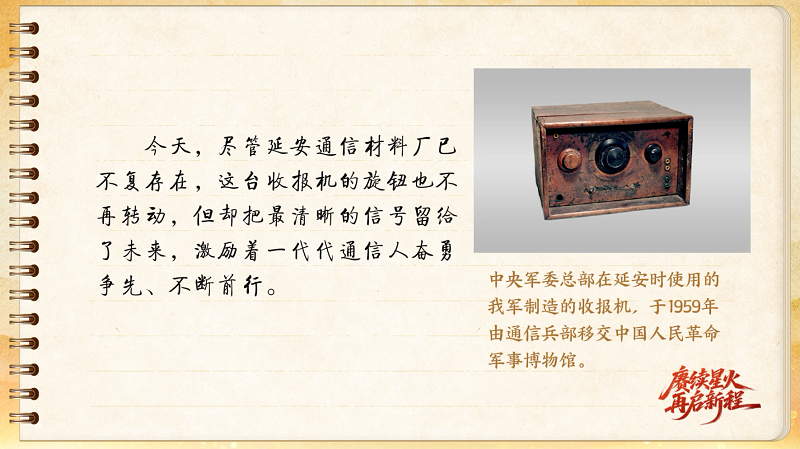

本期信物:中央军委总部在延安时使用的我军制造的收报机(中国人民革命军事博物馆藏)

在中国人民革命军事博物馆中,一台长31.5厘米、宽20厘米、高19厘米的收报机具有特殊历史意义。

这台收报机是1942年由延安通信器材厂自主生产的,用来收听被敌人分割合围的抗日根据地的战斗实况、汇报和请示等信息,以便及时准确掌握斗争情况。它也成为那段峥嵘岁月里,边区军民在极端困难条件下,自力更生、艰苦奋斗,制造无线电设备,打破敌人通信技术封锁的珍贵见证,现为国家一级文物。

从1928年起,中共中央便着手培养无线电技术人员。随后,红军利用在战斗中先后缴获的“半部电台”和一部完整电台,组建了无线电队。至长征前夕,红军总部共举办无线电训练班11期,培养了一批无线电技术骨干。

抗战爆发后,由于当时敌后根据地物资匮乏,且敌人在各地实行“囚笼”政策,使得通信器材的获取变得极为困难,如何有效指挥调度各地部队成为一大难题。因此,1938年春,延安通信材料厂在离延安10余公里的盐店子村正式成立,仅靠10余个窑洞和四五间小平房为厂房,建成初期,全厂技术人员和生产工人只有20余人。

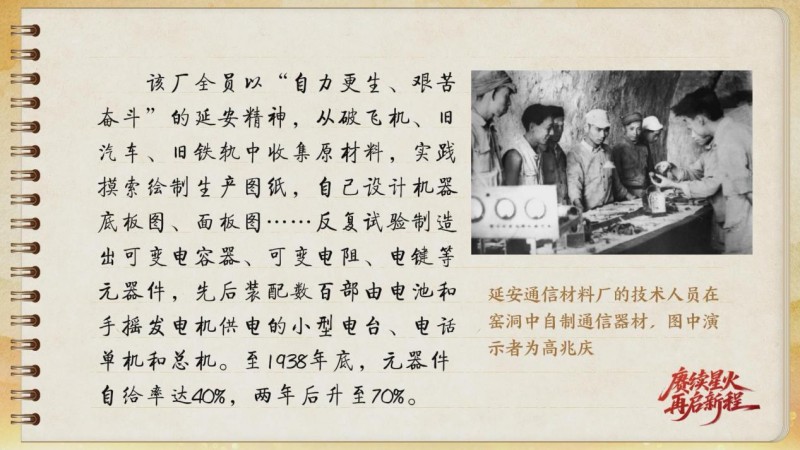

该厂全员以“自力更生、艰苦奋斗”的延安精神,从破飞机、旧汽车、旧铁轨中收集原材料,实践摸索绘制生产图纸,自己设计机器底板图、面板图……反复试验制造出可变电容器、可变电阻、电键等元器件,先后装配数百部由电池和手摇发电机供电的小型电台、电话单机和总机。至1938年底,元器件自给率达40%,两年后升至70%。

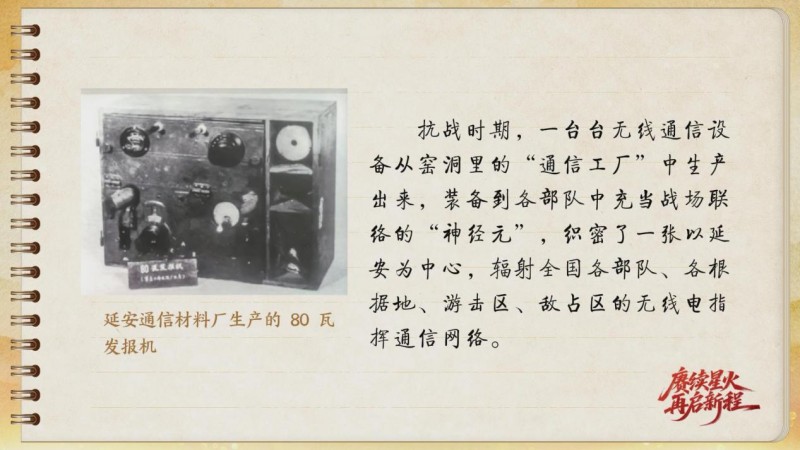

抗战时期,一台台无线通信设备从窑洞里的“通信工厂”中生产出来,装备到各部队中充当战场联络的“神经元”,织密了一张以延安为中心,辐射全国各部队、各根据地、游击区、敌占区的无线电指挥通信网络。

今天,尽管延安通信材料厂已不复存在,这台收报机的旋钮也不再转动,但却把最清晰的信号留给了未来,激励着一代代通信人奋勇争先、不断前行。

监制:张宁 策划:李政葳 统筹:雷渺鑫 制作:王一涵 设计:杨经国

资料来源:中国人民革命军事博物、中国军网、中国电信博物馆、西安电子科技大学