点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

央视网消息:“十四五”以来,我国人工智能企业数量和产业规模持续增长,专利数量已经占到全球总量60%。而人工智能的快速发展离不开一个关键要素,那就是“应用场景”。“十五五”规划建议提出,要“加大应用场景建设和开放力度”。如何更好地为人工智能发展建设应用场景?来看记者在杭州的采访见闻。

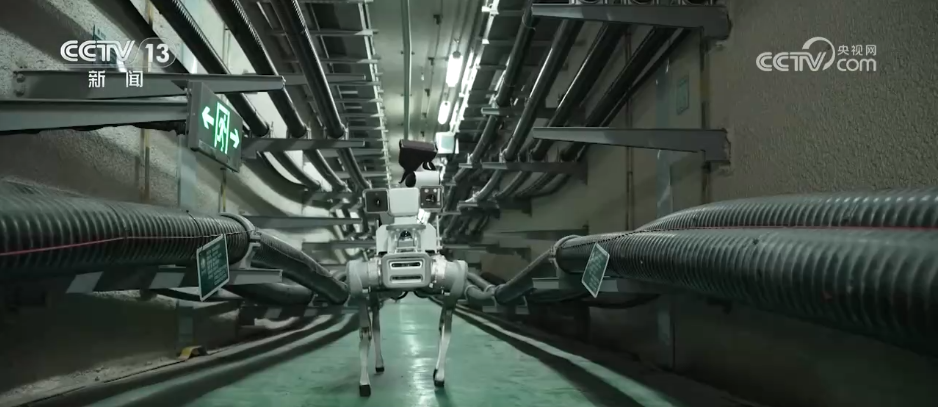

高空中,无人机带动机械臂巡线;变电站内,具身智能机器人正在训练操作近30个开关和旋钮;地下管廊里,机器狗正在进行电力设备检修。上天入地,大展身手。在杭州的一个电力实训基地,记者看到一队特殊的员工正在加紧培训,在这里,光是无人机就有大大小小三种。工作人员称,一款无人机用来进行线路的巡视,小型无人机可以进行现场的环境的建模,载重无人机可以实现物资的运输和机器人的吊装导线。

然而,五年前,这里可没这么多先进的科技手段。电力巡检全靠人工爬塔走线,电力调度也都依赖人工操作。负责人表示,“十四五”之前,比如一条架空线路发生雷击故障,得靠人工登塔摸排,明确故障位置和损伤程度,再开展后续处理解决,整个处置过程至少需要一个小时时间。

别小看这一个小时,“十四五”期间,杭州的高端制造、算力等新兴产业蓬勃发展,他们对电力可靠性有着极高的要求。以人工耳蜗为例,接收线圈上,不足一个拇指指甲盖大小的区域内,有500多个焊点,哪怕是0.01秒的电力波动都有可能影响产品质量,造成上百万的损失。

电力稳定供应的挑战还不止于此。“十四五”时期,浙江新能源总装机已超过煤电,成为第一大电源。面对新难题,杭州电力抓住我国人工智能快速发展的契机,加大场景开放,成立人工智能专班,开发电力大模型智能应用,构建“空天地一体化”的输变电智能巡检体系。五年来,聚焦电网运行、设备管理等六大领域,开发了20多项场景应用,人工智能大模型也成为团队的好帮手。

从人工巡检到无人机巡检,从经验调度到智能调度,“十四五”期间,我国智慧电网加快建设。如今,电网中的风险隐患、电力线路上的故障,通过人工智能大模型进行数据分析,能够迅速发现和解决问题,时间也从过去的1小时减少到5分钟以内。

国网杭州供电公司工作人员屠永伟:五年来最大的变化是,我们从“等事儿发生”变成了“提前预判”。以前,很多时候是等用户打电话说停电了,我们才知道哪里出问题了。现在不一样了,AI能够实时分析海量的数据,提前发现哪里的设备快出问题了,实现“未病先治”。此外,它还能精准地预测各区域的用电负荷情况,让电力调度更加科学。

国网杭州供电公司调度控制中心副主任廖培:进入“十四五”以后,可靠供电水平大幅提升,达到99.999%国际一流水平。“十四五”期间,整个电网的安全可靠运行,为各个新产业和经济的快速发展提供了有力支撑和保障。

两张“场景清单” 带动人工智能技术落地

不只在电力领域,当前杭州正加快人工智能在更多场景的开放和应用,继续来看记者的一线见闻。

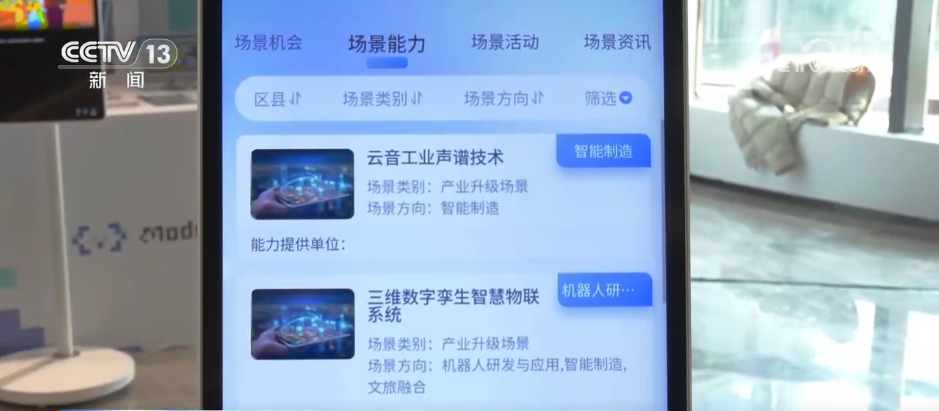

记者在采访时,正好赶上杭州举办的一场人工智能大会。会场里,不但座无虚席,座位四周也站满了人;而会场外,这个临时搭建的人工智能展区更是人头攒动。一场大会为何有这么大的吸引力?记者发现,答案就在这两张清单中。会上,杭州市场景清单正式对外发布。

一项项场景清单让人工智能企业能更好找到应用场景。就在距离会场十多米远的一个大楼里,多个场景对接活动已经展开。在这里,记者发现,企业拥有的应用场景越多越是“香饽饽”。

专门从事智慧社区建设的朱波团队手里握有三个应用场景,他们一出现,马上有三家企业围拢过来。这间不足10平米的屋子挤进了9家企业,大家纷纷把自己的场景和技术拿出来,在互相碰撞和交流中,希望自己的产品有更好的发展。

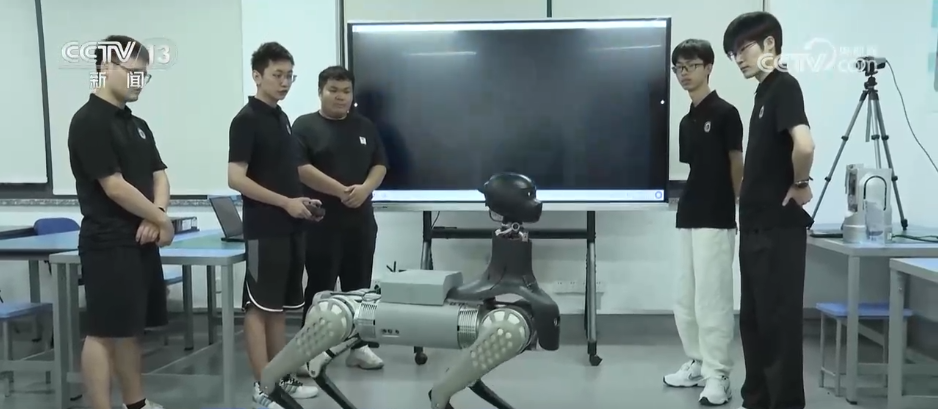

不只是发布场景清单,今年10月份,杭州市人形机器人中试基地正式揭牌。在这里,记者看到一只机器人在巨型“保温箱”内经受考验,工作人员正测试它在从零上65℃到零下85℃极端温度下的工作状态。

在采访中,记者还了解到,全国首部聚焦具身智能机器人领域的地方性法规也正在杭州孕育。杭州将紧扣技术攻关、场景落地等核心问题,为产业发展提供稳定、规范、可预期的制度环境。好技术需要真场景,真场景也呼唤好技术。“十四五”期间,我国加速推动人工智能与千行百业深度融合。目前,我国已发布超过1500个行业模型,覆盖50个重点行业领域,人工智能企业数量已超5000家,搭建起一个覆盖智能制造、智慧医疗、数字金融等关键领域的应用生态。

“十五五”时期,我国将加快重大科技成果高效转化应用,加大应用场景建设和开放力度,这也让人工智能产业有了更广阔的天地。