点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【文物里的抗战记忆】

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内,陈列着一台黑色金属机身的16毫米摄影机。这台看似普通的设备,在侵华日军南京大屠杀的至暗时刻,用镜头穿透硝烟,以无声的胶片镌刻下血与泪的历史真相。

马吉摄影机。资料图片

这台摄影机的主人,名叫约翰·马吉。1937年12月,战争阴云笼罩南京城。美国大使馆最后一次向美国侨民发布撤离警告,但53岁的约翰·马吉毅然决然选择留下,与约翰·拉贝等国际友人共同组建南京安全区国际委员会,并担任国际红十字会南京分会主席,收容保护25万余中国难民。

1937年,南京安全区国际委员会成员合影,右二为约翰·马吉。资料图片

南京大屠杀期间,面对日军的系统性暴行,约翰·马吉不顾日军严禁拍摄的禁令,秘密使用16毫米摄影机记录下了人类文明史上最黑暗的一页。

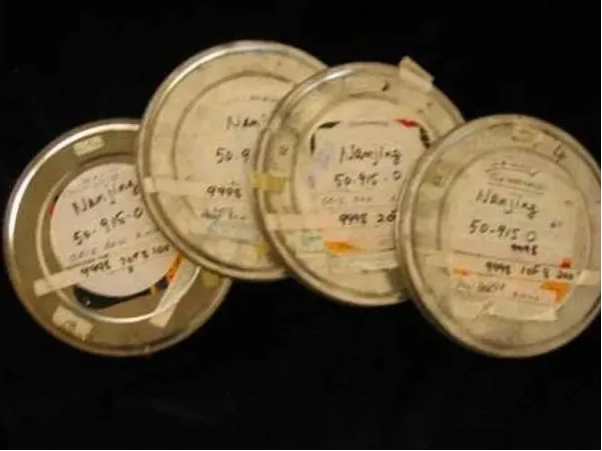

约翰·马吉当年拍摄日军暴行的4卷胶片。资料图片

马吉先后拍摄了4盘胶片,总长105分钟。他在影片引言中写道:“必须小心行动,绝不可让日本人看见”。镜头中,日军的坦克和大炮正疯狂地摧毁城市,机关枪对着成群的市民扫射,到处是冒着浓烟的残垣断壁、被汽油烧焦的尸体。每一帧都是历史再现,也是目前全球唯一现存的南京大屠杀动态画面。

1938年1月,南京安全区总干事乔治·费奇利用去上海采购食品药品的机会,将胶片缝于大衣衬里,冒险带至上海。他与英国记者田伯烈在柯达公司制作4份拷贝,分送美、德、日等国。部分画面被翻拍成照片,发表于1938年5月美国《生活》杂志,首次向世界揭露南京真相。

约翰·马吉在东京法庭上作证。资料图片

1946年,马吉携影片赴远东国际军事法庭出庭作证,这台16毫米摄影机拍摄的影像资料,成为侵华日军南京大屠杀的铁证;1947年南京审判战犯谷寿夫时,影片《中国的战争》(含马吉镜头)成为关键证据,以无可辩驳的影像确证日军罪行。

审判之后,“马吉影像”一度消失。20世纪90年代,美国“南京大屠杀受难同胞联合会”会长邵子平经多年追踪,于马吉后代家中发现胶片。

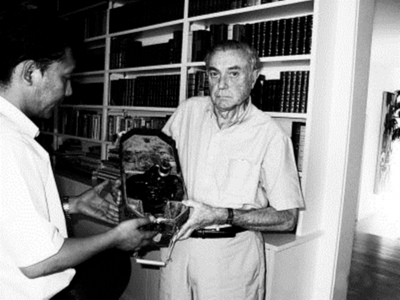

大卫·马吉捐赠摄影机。资料图片

2002年10月,在“联合会”的大力推动下,约翰·马吉的儿子大卫·马吉将其父在南京大屠杀时拍摄的摄影机及4盒胶片捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

2005年,这台摄影机和胶片被评定为抗战类国家一级文物。

2015年10月,《南京大屠杀档案》正式列入联合国教科文组织的《世界记忆名录》,约翰·马吉使用的这台16毫米摄影机以及胶片成为其中的重要组成部分。

2019年,纪念馆再次获赠“37分钟”版马吉珍贵影像,这是现存反映侵华日军南京大屠杀暴行内容最为丰富的版本。

马吉在解说词中写到:“拍摄并非为煽动复仇,而是警示所有人牢记战争之殇。”这台摄影机不仅是历史法庭的铁证,更承载着人类对和平的坚守。其镜头下的每一帧,都在无声控诉暴行、呼唤文明底线——历史不容忘却,真相不容篡改。

资料来源:人民日报 新华网 央视新闻 中国军网

策划:李方舟 茹行止 王文韬

制作:王文韬