点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【赓续星火 再启新程——信物见精神】

本期信物:马列学院用过的石日晷(延安革命纪念馆藏)

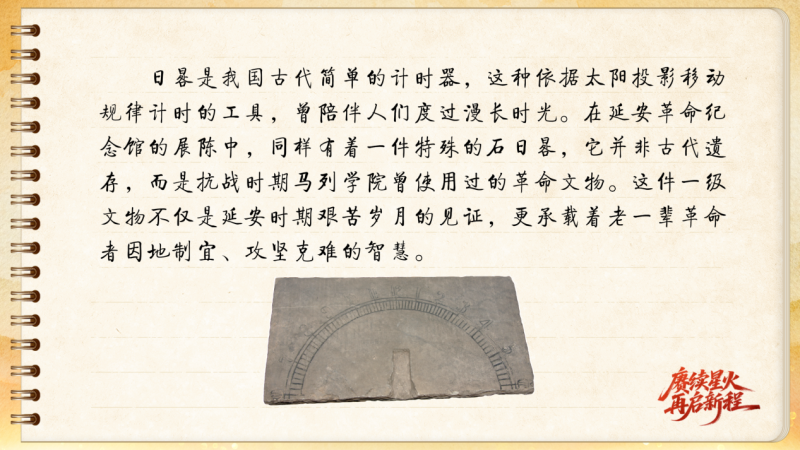

日晷是我国古代简单的计时器,这种依据太阳投影移动规律计时的工具,曾陪伴人们度过漫长时光。在延安革命纪念馆的展陈中,同样有着一件特殊的石日晷,它并非古代遗存,而是抗战时期马列学院曾使用过的革命文物。这件一级文物不仅是延安时期艰苦岁月的见证,更承载着老一辈革命者因地制宜、攻坚克难的智慧。

石日晷长78厘米、宽41.5厘米、高15.8厘米,通体为砂石质。其半圆形的“表盘”上刻有12个方格,以数字“12”为中心,左侧依次排列“11—7”,右侧则为“1—6”,每个方格又细分为6个小格,在数字“12”正下方,还留有一道石槽。

这件石日晷虽形制朴素,但却藏着实用的巧思。据介绍,其制作过程为:在长方形石块上画出半圆,于圆心处竖一根短棍。晴天时,短棍的影子会随太阳升落而移动,再根据影子每小时移动的位置刻下标记、写上数字,1—12代表钟点,每两个数字间的6个小格则分别对应10分钟。这样一来,只需观察短棍影子所在位置,便能读出大致的时间。

资料显示,抗日战争时期,陕甘宁边区长期处于敌人的封锁包围中,经济极度困难。彼时,不少中央机关缺乏钟表报时,计时不便成为影响工作与学习的实际难题。为破解这一困境,一些同志便效仿古人以日晷计时的办法,制作了这件石日晷。在它诞生后,干部学校、中央党校和自然科学院都曾使用过。

尽管受天气影响,它提供的时间并非绝对精准,却有效缓解了当时的计时难题,成为艰苦环境下保障日常运转的“简易时钟”。如今,这尊历经沧桑的石日晷,早已超越计时工具的属性。它静静诉说着延安时期“自己动手、丰衣足食”的精神,成为教育后人、铭记历史的最好例证。

监制:张宁 策划:李政葳 统筹:雷渺鑫 制作:雷渺鑫 设计:杨经国

资料来源:新华社、“共产党员”微信公众号、延安日报